【レポート】特別展「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)

旅行で訪れた場所の写真を撮って思い出を記録するのは今では当たり前のこと。写真が普及していなかった時代は、その役目を絵が担っていました。とくに街の景観や行事を精密かつ美しく描いた風景画「ヴェドゥータ(景観画)」は、ヨーロッパで旅行者向けの土産物として人気を集めました。

この「ヴェドゥータ」の巨匠として知られる18世紀イタリアの画家・カナレットの画業とヴェドゥータの歴史に本格的に注目した日本初の大規模展覧会「カナレットとヴェネツィアの輝き」が2025年2月15日より京都文化博物館で開催されています。

今回は京都展の展示風景とともに、その様子をご紹介します。

世界を魅了した「土産物の絵」―カナレットと「ヴェドゥータ」の軌跡

展覧会の第一章では「カナレット以前のヴェネツィア」として、カナレット以前にヴェネツィアを描いた作品が紹介されます。

イタリア、ヴェネツィアでも絵画は盛んでしたが、多くは神話やキリスト教などの物語をテーマにした歴史画。いわゆる風景画はほとんどなく、街全体を描いた鳥観図や地図のようなものが多かったそうです。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

ヤーコポ・デ・バルバリ《ヴェネツィア鳥観図(第3版)》1500年(16世紀後半の刷り)新潟県立美術館・万代島美術館

こちらは16世紀に制作された、ヴェネツィア全体の街並みを描いた鳥観図。海に浮かぶヴェネツィア本島と、真ん中を貫くように流れる大運河(カナル・グランデ)、ヴェネツィアのシンボルとして知られるサン・マルコ広場、そして細かな建物や細い道までが緻密に描かれています。

見る人の「イメージ」に応える、カナレットのヴェドゥータ

第二章からはカナレットのヴェドゥータの数々が紹介されます。

18世紀に入ると、ヨーロッパでは貴族の若い子弟たちが一種の"修学旅行"として世界を巡る「グランド・ツアー(周遊旅行)」が流行しました。長い歴史や成熟した文化を持ち、風光明媚なヴェネツィアは人気の目的地。彼らは旅の記念、土産物として、街並みを美しく描いたヴェドゥータをこぞって購入します。なかでも最も人気を集めたのがカナレットのヴェドゥータでした。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

カナレット《カナル・グランデのレガッタ》1730‐1739頃 ボウズ美術館・ダラム

カナレットの作品の特徴は、精緻な建物描写と人物の活き活きとした表現にあります。線遠近法を駆使した空間表現は、実際に窓から街を眺めているかのようなリアルさ。また、丁寧に描き込まれた人物の表現は動きや息吹まで感じられます。単なる景色だけではなく街そのものの空気感や記憶を持ち帰りたい、カナレットのヴェドゥータはそんな旅行者のニーズに応えるものでした。

特に目を惹かれるのが、「昇天祭」や「カナル・グランデのレガッタ」など、ヴェネツィアの名物行事を描いた作品。行事はその街の文化を端的に示すものであり、当時の人々の暮らしを今に伝える史料であるとも言えます。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

展示室内のカメラ・オブスキュラ体験コーナー

展覧会ではカナレットの制作技術についてもスポットがあてられています。そのひとつが当時の最新技術であるカメラ・オブスキュラ。カメラの祖先ともいわれる光学機器で、現実の景色を箱の中に左右反転で映し出すことができます。カナレットはスケッチとカメラ・オブスキュラを併用し、精緻な建物描写やリアルな遠近表現を可能にしていたそうです。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

カナレット《モーロ河岸、聖テオドルスの柱を右に西を望む》1738年頃 スフォルツァ城絵画館、ミラノ

奥の白い建物(サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂)は実際はもっと遠くにあるのですが、

カナレットは画面が間延びしないよう、建物の距離を近づけて大きく描いています。

しかし、カナレットは「現実」に見える景色をそのまま描いたわけではありません。あくまでヴェドゥータは土産物の絵。なので、絵にした際により美しく見えるよう、カナレットは建物の位置や距離間を画面上で"調整"していました。アナログでCG処理のようなことをしていたのです。これを違和感なくひとつの風景として仕上げられるところに、カナレットの技術の高さがうかがえます。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

カナレット《昇天祭、モーロ河岸のブチントーロ》1760年 ダリッジ美術館・ロンドン

カナレット晩年期の作品。よく見ると船の金装飾などの縁に白い光の粒が丁寧に描き込まれています。

また、カナレットはより美しいヴェネツィアを描くため、形のない光の輝きまでもを絵に描き留めようとしていました。後年の作品になると、建物や船、人々などの縁により光の輝きを表す白い斑点が随所にちりばめられています。この形のない「光」を描こうとする工夫は、後の印象派の画家たちにも通じるものがあります。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

手前はカナレット《ロンドン、北側からウェストミンスター橋を望む、金細工師組合マスターの行進》1750年頃 個人蔵

後半ではカナレットがヴェネツィア以外の場所で制作した作品も紹介されています。カナレットは熱心なパトロンだった貴族たちの支援を受け、ローマやイギリスのロンドンなどでもヴェドゥータを描きました。雨や曇りの日が多くヴェネツィアとは逆の気候ともいえるロンドンも、カナレットの手にかかると美しくドラマチックな景色に描かれています。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

カナレット《ロンドン、ラネラーのロトンダ内部》1751年頃 コンプトン・ヴァーニー、ウォリックシャー

また、基本的に空が大きく見える開けた景色を多く描いていたカナレットには珍しい、室内遊園地をモチーフにした作品も。ここでは広場を囲む客席や楽団の様子、訪れた親子連れまで人々の様子が細やかに生き生きと描かれており、飽きさせません。

カナレットのヴェドゥータがもたらしたもの

第三章からはカナレット以降に活躍した画家たちの作品が紹介されます。

カナレットのヴェドゥータが土産物としてヨーロッパ中に広まった結果、その画風はひとつのジャンルとして次第に確立し、追随する作家たちも多く登場していきます。

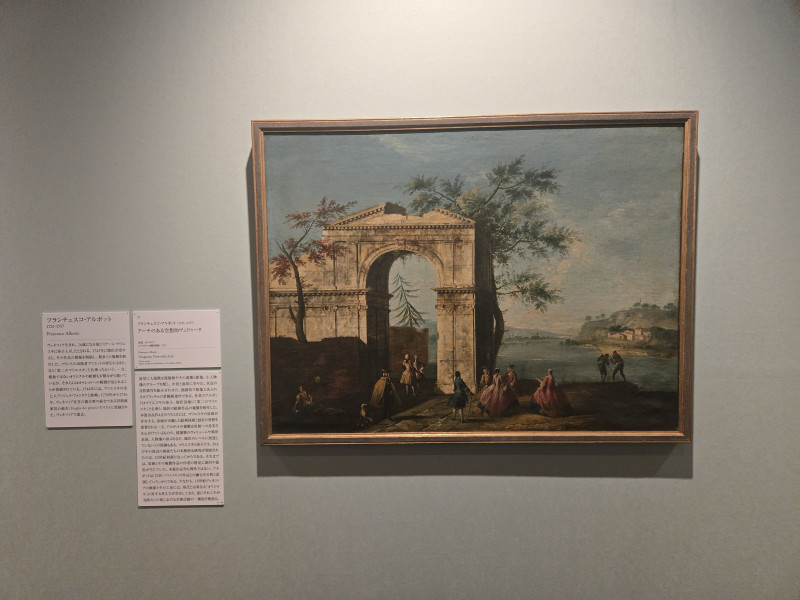

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

手前:ベルナルド・ベロット《ルッカ、サン・マルティーノ広場》1742-1746 ヨーク・ミュージアム・トラスト(ヨーク美術館)

近年までカナレット作とされた弟子や別の作家の作品も多いそうですが、よく見ると色彩の感覚や細かい部分の描写の仕方は少しずつ異なり、個性を見比べて楽しめます。

カナレットの甥ベロットの作品は、構図の取り方はカナレットに倣っていますが建物の描写は煉瓦のひび割れまで描き込まれるほどより繊細・精密になり、カナレット以上のこだわりが感じられます。

ベロットは後にドイツに移り、宮廷画家としてドレスデンやポーランドのワルシャワなどのヴェドゥータを描きました。後に第二次世界大戦で街が破壊され復元が行われた際、べロットの絵がかつての街の姿の記録として大いに役立ったそうです。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

フランチェスコ・アルボット《アーチのある空想的ヴェドゥータ》スフォルツァ城絵画館、ミラノ

遠近法を駆使した構図、建物の緻密な描写はヴェドゥータの手法ですが、描かれているのはどこにも存在しない空想の景色というカプリッチョ(奇想画)作品。

また、ここでは「カプリッチョ(奇想画)」という作品も紹介されています。カプリッチョとは本来その場にあることがあり得ないモチーフを組合せてファンタジックな世界を描く風景画。

カナレットは理想的な風景を描くために建物の位置などを調整していましたが、カプリッチョの場合は全く別の土地や時代の建物や風景を組合せてその妙味を楽しむ傾向になっています。「画家が描きたいモチーフを自由に描く」方向に表現が移っていったことも伺わせます。

第4章ではさらに後世の画家たちがヴェネツィアをモチーフに描いた作品が並びます。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

手前:ウィリアム・エティ《溜息橋》1833-35 ヨーク・ミュージアム・トラスト(ヨーク美術館)

ヴェネツィアの観光名所のひとつ「溜息橋」にまつわる都市伝説をもとに描いた作品。

カナレットが描いた明るい景色とは逆に、夜の路地裏の不気味で幻想的な雰囲気をクローズアップしています。

19世紀になると、カナレットの絵を通じてヴェネツィアの美しいイメージが世界に広がると、今度は「あの絵に描かれた場所に行きたい」と考えた画家がヴェネツィアを訪れるようになっていきます。現在もSNSで見た美しい風景写真に魅かれて同じ場所を訪れる旅はよく聞きますが、同じことが起きていたのです。

そして訪れた画家たちがまたヴェネツィアをモチーフに絵を描いたことで「絵になるヴェネツィア」が再生産されていきます。

そこで描かれたヴェネツィアは、カナレットのヴェドゥータとは異なるもの。引きの構図で見た風景だけでなく、光り溢れる表通りと路地裏の暗がりのコントラスト、時には夜闇に浮かぶ建物の影など、画家それぞれのアプローチで表現されるようになっています。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)展示風景より

クロード・モネ《パラッツォ・ダーリオ、ヴェネツィア》1908年 ウェールズ国際美術館、カーディフ

こちらのモネが描いたヴェネツィアの風景は、カナレットが描いた画面いっぱいに空が広がる開けた景観とは対照的で、運河に浮かぶ小舟から眺めた何気ない景色を大胆にトリミングしたもの。画面の半分ほどを占める水面に視点を起き、建物や船が浮かびあがるように描いています。モネは街中に水面が当たり前のように存在する風景にこそ、ヴェネツィアらしさを感じたのでしょう。

同時に、モネは淡い色彩の重なりとゆらぐ水面に落ちる光と影でヴェネツィアの街の「光」を絵に表現しています。カナレットとは全くアプローチは違いますが、モネもヴェネツィアの持つ絵になる魅力を同じ「光」に見出していたのかもしれません。

本展は撮影可能エリアも多く用意されているほか、会場ではどの絵がヴェネツィアのどこの風景を描いたものかを示す地図も設置されています。

絵を通した数百年分のヴェネツィア旅行を、展覧会で楽しんでみてはいかがでしょうか。

開催は4月13日(日)まで。

■ 特別展「カナレットとヴェネツィアの輝き」(京都文化博物館)