【レポ】甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性(京都国立近代美術館)

自分の「好き」を求め続けた表現者・甲斐荘楠音の生き様に出会う

甲斐荘楠音(かいのしょうただおと)をご存じでしょうか?

大正~昭和にかけ、独特の画風で高い評価を受けた日本画家です。

しかし楠音は、画業の途中で映画業界に転身し衣裳デザインなどを手掛け、「日本画家」という枠に収まらず幅広く活躍した人物でもありました。

その回顧展「甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性」が、京都国立近代美術館で開催されています。

実は京都国立近代美術館は国内最大級の楠音コレクター。1997年にも回顧展を開催し「京都画壇の奇才」として楠音の名を広めましたが、この時はあくまで画家としての紹介に留まりました。

その後2019年、京都・太秦の東映撮影所が保管していた楠音が関わった時代劇映画の衣裳や関連資料がきっかけで、半ば空白状態だった楠音の映画業界時代について研究が進展。2度目となる今回の回顧展開催につながりました。いわば、待望の続編です。

この記事では、企画を担当された京都国立近代美術館の主任研究員・梶岡秀一さんに伺ったお話を交え、展覧会についてご紹介します。

※この記事は取材時(2023/2/14)の内容に基づきます。展示内容については観覧時期によって異なる場合がございます。予めご了承ください。

人の生々しさこそ美しい―楠音の「あやしい」美人画

展覧会は5章構成。展覧会は序章「描く人」1章「こだわる人」2章「演じる人」3章「越境する人」終章「数寄な人」の5つのセクションで構成されています。主に序章~2章までは画家としての楠音、そして3章では映画人としての楠音が紹介されています。

まず序章、そして1章では、主に画家としての楠音に注目しています。

序章では、画壇で注目されるきっかけとなった名作《横櫛》をはじめ、楠音の代表作の数々を一挙に見ることができます。

作品の大半は人物画、特に女性を描いた「美人画」で占められています。しばしば「あやしい」「不気味」という印象で語られることもある楠音の美人画。その画風は確かにとても個性的です。顔にははっきりと陰影が描かれ、リアルな存在感を観る者に与えます。どちらかというと日本画というより洋画に近い雰囲気。人間の持つ複雑さ、美しさと醜さが共存した生々しさまでもが描き留められているようです。

※写真中央の《横櫛》(広島県立美術館蔵)の展示は3/12にて終了

※写真中央の《横櫛》(広島県立美術館蔵)の展示は3/12にて終了

一方で、同時期に活躍した日本画家・土田麦僊は、楠音の絵は『穢(きたな)い』と批判し、自分が審査員を務めた公募展で出品を拒否したこともあったそう。装飾性や抽象性、洗練された美を目指した土田から見ると、楠音の表現は方向性が真逆だった分、受け入れ難かったのかもしれません。

「穢い」は楠音が重視した、人間の内面にある生々しさを評したもの。

美人も人間、生きていれば年は取るしどろどろとした感情や欲望、苦悩ももっている。そんな部分も楠音は人間の魅力と捉え、削ぎ落さずに表現しようと試みたのです。

その表現は、好悪に関わらず、見る人の胸に刺さる力があります。

人を真摯に見つめる眼差しとこだわり

1章「こだわる人」では、楠音の作品の他、スケッチやメモ、写真、スクラップブックなどが紹介され、楠音の表現に対するこだわり、そして表現の源泉となったものに迫ります。

同じポーズのモデルを何枚も何枚も描写したスケッチからは、生の人間へ向ける楠音の真摯な眼差し、ちょっとした仕草の違いも見逃すまいとする描くことへの強い想いが伝わってきます。

楠音は裸を敢えて「肌香」と称し、肌のぬくもりやそこから匂いたつものを描くことに特にこだわっていたそう。そして人間の見せるちょっとした仕草が醸し出す感情、生きた人間ならではの要素を如何に表現するかに、楠音はこだわっていたのです。楠音がどのようなところに人間の美しさを見出していたのかがわかります。楠音の描く女性のまるでその場にいるような存在感は、楠音のこだわった美の表現そのものなのでしょう。

また、楠音の作品は着物や背景の模様にもこだわりが感じられるものが多々見られます。どれも丁寧かつ繊細に描き込まれ、大正時代のモダンな気風も感じられます。裕福な家に生まれながら生来病弱で幼少期は屋内にいることが多かったという楠音は、家にある人形や女性の美しい着物に親しんでいたそう。その頃から培ったこだわりやセンスも反映されているようです。

楠音の表現の源―芝居と「化ける」

「楠音が世に残した大量の資料には、どれも共通して「演じる」「扮装する」「化ける」ことへの強い興味関心が伺えます。これが彼の創作活動における核だったのです」と梶岡さんはいいます。

この楠音の「演じる」「化ける」ことへの興味関心に迫るのが、2章「演じる人」です。

幼いころから歌舞伎が大好きだったという楠音。後年には「歌舞伎を見たことが私を成長させてくれた」と自ら語るほど、歌舞伎や芝居の世界は大切な土台となっていたようです。

展示されている作品は歌舞伎の演目をテーマにしたものが数多く、また観劇した舞台の様子や衣裳や役者の表情などを熱心に描き留めたスケッチも大量に並んでいます。

なかでも楠音が夢中になったのは、歌舞伎の女形でした。

素顔はとても女性的ではなかったり年嵩だったりする男性役者が、化粧や華やかな衣裳を身に纏い、一人の女性を「演じる」。元は男性でもその仕草や振る舞いによって女性に"化ける"ことができる。この面白さに楠音は強く惹かれたのです。

例えば、展示品のひとつ《桂川の場へ》にはお気に入りの演目の台本と、楠音が贔屓にしていた女形・三代目中村雀右衛門(京屋)が演じた女性「お半」を描いています。

楠音はこの「京屋が演じるお半」に自ら扮してポーズをとった写真も撮影しています。絵を描くだけではなく、女形役者が女性を演じる姿に自ら成り切る。他にも自ら女装して女形役者の演じる太夫に成り切ったり、舞台の一場面をイメージした構成でポーズをとっている楠音の写真も見られます。梶岡さんいわく「現代で言うところのコスプレ活動」!

それだけではなく、時には自ら女形役者として舞台に立って女性役を演じることもあったそうです。

この歌舞伎や芝居の世界への強い想いや憧れ、そしてそれがもたらした様々な知識等の地盤が、後に楠音を映画の世界でも輝かせることになったのでしょう。

しかし、何故これほどまでに楠音は女形に、そして自ら成り切ることに強くこだわったのでしょうか。

梶岡さんによると、楠音は美人画の理想として喜多川歌麿を掲げ、ちょっとした仕草や表情にも気を配り、女性の表情までもを描き出すその姿勢に強く共感していたそうです。

また後年、楠音は歌麿評の中で「歌麿が徹底的に女性に寄り添って美人画を描いたように、画家は女性そのものになり切る姿勢でなければその心情までは描き出せない」といったことを語っていたとか。

まさにこれは、女性の仕草や表情を徹底的に再現して女性を演じる女形の在り方。表現する対象に自らをどれだけ寄せられるかの大切さを、楠音は舞台を通じて学んだのです。そんな楠音にとって女装することは自分の理想の美を表現するための大事なプロセスだったのでしょう。

「楠音にとって、絵画も写真も舞台に立つのも、自ら「化けたい」という憧れの表現。自分の好きなものを、時には描き、時には演じ、時には撮影し、多彩な手段で「表現」したのです。楠音にとってそこに手段の違い以外の差はなかったと思います」(梶岡さん)

「芝居」を描く側から作る側への越境―映画界への転身

2章の後半からは、映画界での楠音の活躍が紹介されています。

1935年~40年頃、楠音は映画監督・溝口健二との出会いをきっかけに、活動の場を映画界へ移し、画壇から距離を置きました。当時、楠音は所属していた国画創作協会で他の画家と対立する立場に置かれたり、画家同士が水面下で内輪もめをしているような状況に嫌気がさす部分があったようです。

「絵画は作家が自分一人でやる部分が多いので個人プレー。対して、映画や芝居は複数人が役割分担をして作り上げるチームプレー。楠音にとっては美術界の人たちよりも映画界の人たちの方が気が合ったようで、映画撮影所におけるチームプレーが楽しかったのでしょう」(梶岡さん)

溝口は楠音に対し「時代風俗考証」の役目を依頼します。楠音の絵画制作や歌舞伎、演劇愛好で得た豊富な歴史・美術に関する知識を、より表現する時代のイメージに合う衣裳や演出に活かそうとしたのです。楠音が参加した映画『雨月物語』は大ヒット。楠音の衣裳デザインはアカデミー賞にノミネートされるなど海外でも高い評価を受けます。

しかし、楠音は学者ではなくあくまでアーティスト。歴史的な再現性よりも、魅せ方や面白さ、自分の表現したいものを作りたいと求めます。そのため時代考証としての知識を求める溝口とは次第に距離が開き、袂を分かつことになります。

楠音が本領を発揮したのはその後、伊藤大輔や松田洋二といった、エンタメ要素の強い時代劇映画シリーズを手掛ける監督のもとでの仕事でした。

当時は市川右太衛門(俳優・北大路欣也さんの父)や中村錦之助といった時代劇スターが活躍し、映像もモノクロからカラーへ移行する時代。より画面映えし観客を惹きつける娯楽性の高い作品が求められていました。楠音が自分の表現を発揮しやすい環境が整っていたのです。

楠音はスタッフ会議にも積極的に参加し、台本や周囲の意見を聞きながらその場で世界観や各キャラクターに合った衣裳のコンセプトデザインをしていたそう。普通は捨てられてしまうことが多いそうですが、スタッフの手元で保管されていた一部が展示されています。

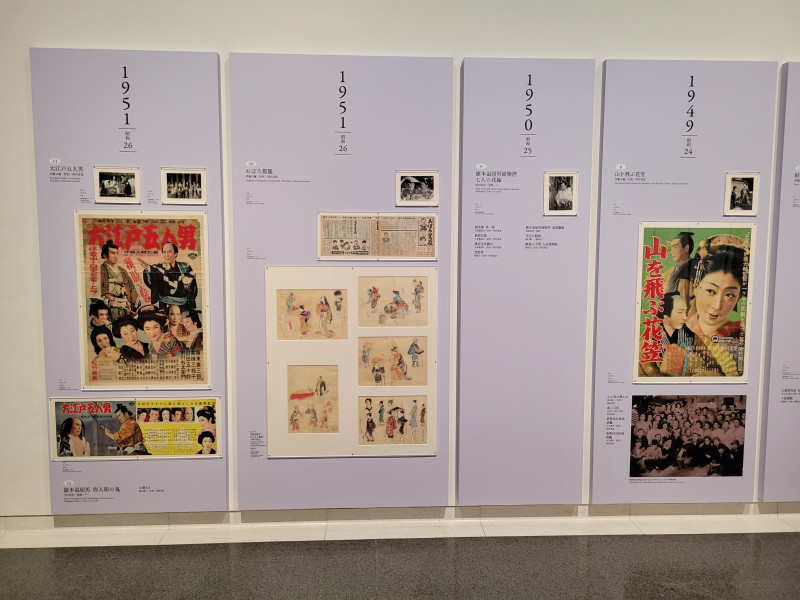

3章「越境する人」では、実際に楠音がデザインを手掛けた衣裳を使用した映画のポスターやチラシ、スチル写真などと併せてずらりと展示されています。展示室を埋め尽くすほどの華やかな衣裳は圧巻のひとこと!

展示されている衣裳はどれもユニーク。トビウオが海を飛び交う奇抜なものもあれば、唐草模様など伝統的な文様を大胆に配したり、琳派の絵画作品を思わせるものがあったり。能衣裳や歌舞伎のイメージが盛り込まれているものもあり、随所に楠音の芸術的な知識の深さがうかがえます。

会場には、展示されている衣裳が登場する映画の一部を観ることができるスペースもあります。映像で見ると、派手な衣裳のおかげで主役の位置がすぐに把握できます。また、役者が実際に衣裳を着、動きが付くことで衣裳は展示とは違った見え方で楽しめます。衣裳の効果、魅せ方もよく考えられていることがわかります。

楠音の表現力が、映画の魅力を高めたことがより伝わってきました。

自分の「数寄な人」を求めた生涯

「楠音は映画界に転身しましたが、決してその際画家を「辞めた」わけではありません。どちらかを選択したわけではなく、楠音には常に画家としての自負もあったんです」(梶岡さん)

終章「数寄な人」では、そんな楠音の生きざまを象徴する様な大作2点が並んでいます。

《畜生塚》と《虹のかけ橋(七研)》です。

《畜生塚》は、豊臣秀吉が甥の秀次を自害させ、その子や妻妾を全員処刑してしまった歴史上の事件を基にしたもの。ここまで悲惨な内容の画題は楠音の中では異色ですが、楠音のリアリズムある画風も相まって非常に胸に迫ってくる作品です。

真ん中の力尽きた人を抱えてうなだれる姿や、周囲で嘆き悲しむ女性たちの構図は、ヨーロッパの宗教画(イエス・キリストの死の場面)を彷彿とさせます。

実は楠音は、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなどルネッサンス時代の絵画を参考にしてこの絵を描いたのだとか。特にダ・ヴィンチは楠音の陰影表現にとても影響を与えていたそうです。

周囲にはモデルにポーズを取らせた草稿やスケッチ、楠音自らがモデルとして描く女性のポーズをとった写真も展示されています。

《虹のかけ橋(七研)》1915~76(大正4~昭和51)年 京都国立近代美術館蔵

《虹のかけ橋(七研)》1915~76(大正4~昭和51)年 京都国立近代美術館蔵

そして《虹のかけ橋(七研)》は、金箔背景に煌びやかな衣裳をまとった7人の太夫たちが並びます。ふわりとした陰影表現による写実的な顔の描写、着物の表現にはそれまでに得た楠音の知識や経験が大いにつぎ込まれているようです。

楠音はこの作品を若い頃に描き始め晩年まで筆を入れ続けていたそう。楠音が若いころから変わらず持ち続けた美意識を象徴しているような作品です。

「楠音にとって絵画も映画も「表現」ということには変わりないものでした。ならば、どちらにも共通した、一貫した彼の主義、表現の源があるのではないか?それを探ることが今回の展覧会の趣旨のひとつでした」と梶岡さんは仰っていました。

生涯、表現したいもの...すなわち"好きなもの"を求め続け、それに向き合ってきた楠音。終章のタイトルの通り、「数寄な人」としての生き様をかたちにしたような2作品です。

この《虹の架け橋》《畜生塚》は、どちらも京都国立近代美術館に未完成作として所蔵されました。傷みや破損がひどかった部分を修復し、今回の展示ではとても美しい姿を見せてくれています。

今回展示されている大量のメモやスケッチ等も、ともすれば捨てられてもおかしくないようなものばかりです。それを、受け継いだ人々は捨てることなく今日まで守り伝えてきたのです。映画の衣裳も、撮影後はほどいて布を別の衣裳に転用したり再利用することが多いそうですが、出演した役者の強い意向やスタッフの厚意もあり大切に保管され、今回の展示公開となったといいます。

楠音は生前、このような言葉を残しているそうです。

「(中略)絵画は純粋に絵画であるために余計なものを捨てよという外来の説が広がってきました。然し画家も人間です。文学も音楽にも興味があります。それがその人の作品に盛られて何も不思議はないはずなのに、そんな偏見が毒したのか、近頃のただ綺麗に美しいだけの画に考え直してほしいことがあります。その人たちの画室の隅に捨てられ反故にされた中に、かえって生きた画があるのではないか。私はそれを惜しむのです。古今の画家たちが、その家族が知らずに破り捨てた中に、その人の魂をのぞかせた作品があったはず、それは惜しい限りです」(1976年 三越甲斐荘楠音展レセプションでの挨拶/『JHSだより』No.2 1976.3.23 ※展覧会図録 P231より)

一見無駄なものとして削ぎ落されたものもその人間の一部である、その人間を形作っている。それを捨ててしまえば、その人間のどこかは欠けてしまう。

人間の生々しさを愛し、自分を形作ってきた色々な好きなものから表現を生み出してきた楠音にとって、人生において「無駄」なものなどひとつもなかったのでしょう。

展覧会で並んだ作品や資料は全て、甲斐荘楠音というひとりの人間を表したものといえます。どれも無駄なものと考えず、大切に守ってくれた人たちがいたことで、現代の私たちは甲斐荘楠音という人を知ることができたのです。

「一人の人間を展覧会という窓から見て、彼を知るヒントを得られるような展覧会。こんな人がいたのかと、知ってもらう機会となれば幸いです」(梶岡さん)

好きなもの、やりたい表現を求め続け、業界も媒体も時には性別をも飛び越えた、甲斐荘楠音。その情熱と魅力にあふれた生き方に、ぜひ触れてみてください。

■ 甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性(京都国立近代美術館)

※京都国立近代美術館での開催は2023/4/9まで。7/1より東京ステーションギャラリーに巡回します。