【レポ】挑む浮世絵 国芳から芳年へ(京都文化博物館)

勇壮な武者絵に妖怪画、動物を擬人化した絵など、大胆かつユーモアに溢れる作品で現代も人気の高い江戸の浮世絵師・歌川国芳。これまでも多くの展覧会で取り上げられてきましたがが、彼は多数の優れた弟子たちを後に送り出した「師」としての側面もありました。そんな国芳とその弟子たちを含めた「一門」に注目した展覧会が、京都文化博物館で開催されています。

勇壮な武者絵に妖怪画、動物を擬人化した絵など、大胆かつユーモアに溢れる作品で現代も人気の高い江戸の浮世絵師・歌川国芳。これまでも多くの展覧会で取り上げられてきましたがが、彼は多数の優れた弟子たちを後に送り出した「師」としての側面もありました。そんな国芳とその弟子たちを含めた「一門」に注目した展覧会が、京都文化博物館で開催されています。

国芳が生み出したもの、受け継がれたもの、昇華されたもの、その系譜。

展覧会では、大まかに描かれた内容ごとに章立てがされており、このような同じ題材の作品は複数連続して展示されているので、描き方や構図の工夫、描かれた時期や作者毎の違いを見比べて楽しめる構成になっています。

こちらは上下どちらも、国芳が「源頼政の鵺退治」の場面を描いたもの。上は初期の作品で、人物を大きく描いて戦闘の緊迫感や人物の表情に重きを置いていますが、後に書かれた下はむしろ背景の構図に注目して屋根の上の鵺に遠くから矢を放つ様をダイナミックに描いています。

こちらは平家物語、源平合戦の「宇治川の戦い」を描いたもの。上の作品では1枚の紙毎に人物を描いていますが、20年後に同じ題材で描いた下の作品は、所謂 "カメラを引く"、人物から距離を取り対岸や遠くの山並みも画面に描くことで、より広がりのある構図に。人物を後ろ姿で描き、川面を中央に置くことで、絵を見ている人は一緒に川を渡っているような臨場感が味わえます。

たとえ題材が同じでも、構図の違いで受ける印象ががらりと変わります。同時に、国芳の絵に対する飽くなき探求心も感じられます。

国芳は特に、3枚の絵で1セットになる大判作品を得意としました。現代風に言えばワイドサイズを活かし、国芳は迫力のある構図の絵を描いています。こちらは大きな鐘を手前に、極端に大きく描くことで大きさや重さを強調しています。奥にいる人を小さく描くことで奥行きも表現。横幅のある画面ならではの構図です。

なかにはこんな風に、紙を縦長に並べることで建物の高さを強調した作品もあります。国芳の空間・画面構成の巧さに驚かされます。

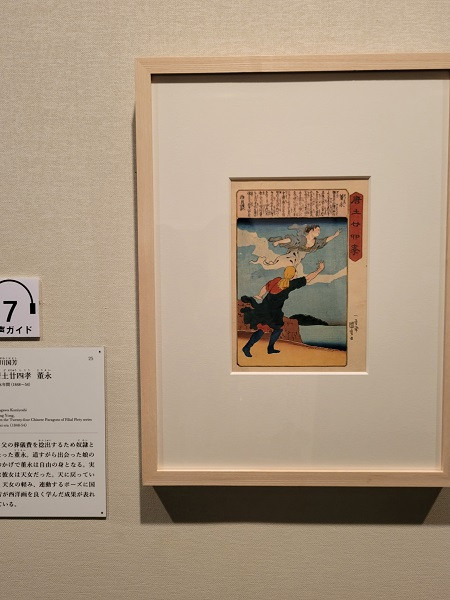

国芳は新たな技法を取り入れることにも熱心で、西洋画も学んでいたそう。こちらは中国の故事を題材にした作品ですが、空に浮かぶ天女のポーズや人物の配置などはどことなく西洋画で見たような雰囲気があります。より面白い表現をするためなら洋の東西なぞ関係なし!という国芳の姿勢が伝わってきます。

浮世絵に新たな表現を次々と生み出した国芳は、浮世絵界のまさに風雲児でした。そんな国芳のもとには、数多くの弟子たちが集いました。

そんな弟子たちの中でも、特に近年再評価されているのが展覧会のサブタイトルにも名を挙げられている月岡芳年です。

後に「最後の浮世絵師」ともいわれ、主に幕末の動乱から明治時代に活躍しました。幕末明治期の歴史的な出来事を題材にした絵も数多く描いているので、歴史の展覧会などで作品を目にすることも多い絵師です。

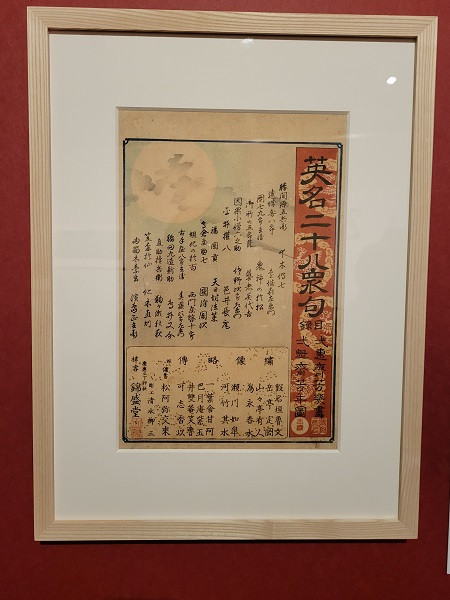

そんな芳年が兄弟子・落合芳幾と共に取り組んだ《英名二十八衆句》が今回の大きな見どころ。歌舞伎の人気演目から刃傷沙汰の場面をピックアップし、詞書を仮名書魯文をはじめとする当時の人気作家や文学者らが添えた作品で、今回28件すべてが一挙公開されています。

上の写真は、左が落合芳幾、右が月岡芳年の作です。おおよそそれぞれ半数ずつを分担して描いているそう。

所謂「血みどろ絵」といわれる、凄惨な場面ばかり描いた作品なので、少々見る人を選ぶ刺激的なものばかり。これも、当時の人々がより刺激的な作品を求めた傾向に応えるものだったようです。まさに「怖いもの見たさ」...。

「血みどろ絵」と聞くと恐ろしい印象ばかりが先立って尻込みしてしまいますが、その内容は誤解やすれ違いのために大事な人を死なせてしまったなど、悲しい事情のものが多く、どこか「こうなってはいけない」と教訓めいたものを感じさせます。

各作品には場面に合わせた俳句が短冊風のあしらいで添えられていて、とても洒脱です。

また、血の表現力を増すために膠(ニカワ)を絵具に混ぜてテカリを出して見たり、角度によって着物が無地に見えたり柄が見えたりするようになっているなど、当時の印刷表現の技も随所に見られます。正面からだけではなく、横から見たり、しゃがんで下から見上げてみるとより楽しめます。(写真ではわかりにくいので、ぜひ現物をご確認を)

芳年は初期のものこそ師匠・国芳の影響を感じさせますが、時を経るにつれ、荒々しさをそぎ落としていくかのように繊細な表現が増していきます。

こちらは明治時代の作で、西南戦争で敗れ、切腹して果てようとする西郷隆盛を描いたもの。しかし腹に刃を突き立てた劇的な瞬間ではなく、敗北を悟り悲しさや悔しさをにじませて遠くを見つめる姿を捉えた、人物の心情に寄った表現が印象的です。

こちら2点はどちらも「安達ケ原の一ツ家伝説」を題材にした作品。仕える姫君の命を救うには妊婦の生き胆が要ると聞いた老婆が、家を訪ねてきたある若い妊婦を殺してしまうのですが、それはかつて生き別れた己の娘だった...というお話。

上は芳年47歳ごろの作で、吊り下げられた妊婦の姿があまりにも衝撃的。血は一滴も描かれていませんが、刃物を研ぐ老婆の様子からこの後の展開は察しがつき、恐ろしさは見る人にしっかりと伝わります。

下は52歳頃、最晩年に描かれたもの。殺されそうになっている妊婦の姿はなく、描かれているのは老婆のみ。とても静かな作品ですが、お話を知っていればこの老婆が今まさに人の命を狙っていることはわかりますし、その後の残虐な展開も想像ができ、緊張感が伝わってきます。

「血みどろ絵」では残虐さや激しさをストレートに、具体的に描いていた芳年ですが、工夫された構図や写実性の高い身体や表情の表現で、人の内面に迫るような、緊張感や静謐さを感じさせる画風を確立していったことがわかります。

この「安達ケ原の一ツ家」、国芳も描いているのですが、こちらは逆に大迫力の巨大絵馬(会場ではスクリーンで展示)。全く方向性が異なります。

師弟の作品を両方同時にみることで、弟子が師匠のエッセンスをどう昇華して自らの画風をを確立させていったのか、その流れも作品を通じて味わえました。

芳年以外の弟子たちも、落合芳幾のように時代の変化に合わせて新聞の挿絵など時勢を伝えるメディアとしての道を見出すものなど、それぞれが国芳のエッセンスを受け継ぎながらも、明治という新しい時代にそれぞれ個性豊かな道を歩んでいく様子を知ることができます。

なかなかこうした「一門」という切り口でまとまった数の作品を見る機会は少ないので、新鮮な気持ちで楽しめる内容の展覧会でした。

なお、展覧会の中で一か所、浮世絵ではない展示のコーナーがあります。

なお、展覧会の中で一か所、浮世絵ではない展示のコーナーがあります。

これは今回の展示作品を蒐集した二人のコレクター、尾崎久弥と高木繁の紹介コーナー。彼らが国芳一門の作品を蒐集した大正末期~昭和初期は、国芳の評価は芳しくなかったのだとか。展示されている尾崎の著書には「ある店で選り取り十銭で(国芳の作品を)買った」とあります。現在の価値でいうならおおよそ2000円程度。ほぼワゴンセールのような扱いです。

尾崎は国芳を「値段の安さに比較してそんなに見捨てたものではない(中略)国芳は虐待を受けている天才」と評しています。

また、高木は「(国芳は)決勝戦間際におけるラストヘビー(最後の頑張り)」と浮世絵の時代が変化していく中で新風を巻き起こした国芳の存在意義を評しています。

国芳が生み出した技や気風を受け継ぎ後世へ繋いでいったのが弟子たちであるなら、作品そのものを受け継いで守ったのが彼ら蒐集家たち。「受け継ぐ」ことの意味を考えさせられました。

開催は2022/4/10(日)まで。ほとんどの作品は写真撮影可能なので、この機会にお気に入りを探しにいってみてはいかがでしょうか。