【レポート】生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)

木工芸作家として初めて人間国宝に認定された黒田辰秋。その生誕120年を記念し、日本全国から集った数々の代表作を通じてその活動をたどる大回顧展が京都国立近代美術館で開催されています。

京都生まれの京都育ちで、終生京都を拠点に活動した黒田。

図案制作から素地づくり、装飾・仕上げまですべてを自らの手で行い、実用性と美を両立させた独自の創作世界を切り拓きました。京都では現在も黒田の作品を使用しているお店も多く、京都人にはなじみ深い作家でもあります。

モノづくりに真摯に向き合い続けた作家・黒田辰秋の手仕事の本質を作品を通じて振りかえる展覧会。その様子を写真を交えてご紹介します。

かわらぬ、うつくしさがここに。

「モノづくり」の本質に向き合い続けた作家・黒田辰秋の手仕事

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

展覧会は2部構成。

1部は随筆家の白洲正子が企画編集を手掛けた黒田初の作品集『黒田辰秋 人と作品』を立体的に再現する、という展示構成となっています。

『黒田辰秋 人と作品』は1972年の出版で、当時黒田は既に68歳。それまでの黒田の半生と作家活動全体を振り返る内容でした。展示では作品集に掲載された作品の実物や類似作品が並び、黒田の活動や作風を概観できるようになっています。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

よく作家の初期から晩年作を並べると、作風が確立していくまでの変遷過程が見えるものですが、黒田辰秋の場合はむしろ逆。作家活動の開始当初から生涯を通してほぼスタイルが変わっていないことがわかります。クレジットの制作年代を隠して順番を入替えても気づかないのではと思うほど。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

箪笥の装飾は、朝鮮家具の伝統的な卍模様を参考に黒田が「ひねり」「ねじり」を加えてアレンジしたもの。この"変わり卍"の装飾を黒田はパターンを変えて多用しました。

展覧会の担当学芸員・大長さんによると、「黒田は作家としてデビュー以来作るものの方針が明確で、それを生涯貫き通したともいえるでしょう」とのこと。この作風の一貫性こそが黒田辰秋の特徴であり、時を超えて多くの人を魅了し続ける由縁でもあります。

作品集を作った白洲正子もその一人。宿泊先の旅館で使われていた黒田作品をたまたま目にして感銘を受け、黒田に連絡を取ったのが二人の縁のはじまりだったそうです。

黒田辰秋《螺鈿くずきり容器/岡持ち》鍵善良房蔵

祇園の老舗和菓子店・鍵善良房で実際に仕出しに用いられた名物くずきりの容器。

鍵善良房は12代店主が黒田辰秋と親交が深かった縁で多くの作品を所蔵。

本展でも多数の作品を出品されています。

また、今回の展示作品には、実際に店舗や家庭で使われたものも多数出品されています。京都にお住まいの方、よくお越しの方には見覚えがある作品も多いのではないでしょうか。

よく見ると少し使用感を感じるものも見受けられますが、それは生活の中に馴染んでいた証です。飾っておくものではなく使われるものとしての作品の在り方は、黒田の理想そのもの。実際に黒田の作品がある暮らし、使われる様子をイメージしながら鑑賞するのもおすすめです。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

この椅子のような同じ形で仕上げの違う作品も展示されています。風合いの違いを見比べて楽しめます。

2部では黒田の手仕事や表現技法に注目し、黒田のモノづくりへの姿勢とこだわりを作品を通じて感じられるようになっています。

黒田と言えば民藝との縁。黒田辰秋は民藝の作家、とイメージされることが多いようですが、黒田は自らを「名もなき職人」ではなく自分の作ったすべての作品と制作工程に自負と責任を持つ「個人作家」と自負しており、民藝に関しては「初期民藝の同志」という心づもりだったそう。黒田にとっての民藝は「工芸は生活用途あってのもの」というモノづくりの意識を築く地盤となったものでした。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

1928年の大礼記念国産新興東京博覧会に出品された「民芸館」で使われた黒田作の家具。

「民芸館」はアサヒビール社長の山本為三郎邸に移築され「三国荘」となり、

黒田の家具もそのまま用いられました。椅子には上加茂民藝協団の「井桁」マークが。

展覧会ではそんな黒田が民藝への共感を示した時代の作品として、黒田も発足に加わった初期の民藝グループ「上加茂民藝協団」時代の作品や出版物、現在アサヒグループ大山崎山荘美術館に所蔵されている旧三国荘(民芸館)を飾った家具調度品が紹介されています。

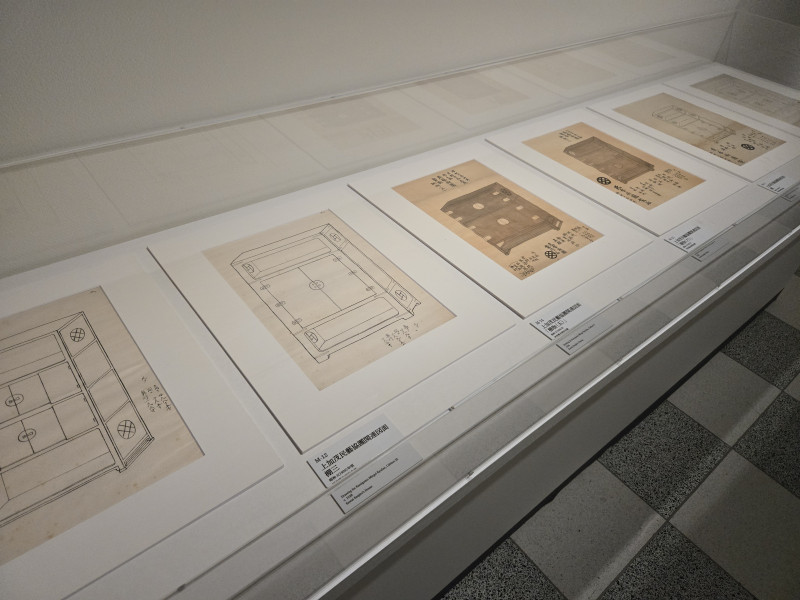

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

黒田も発足に関わった民藝の実験工房「上加茂民藝協団」時代の作品図面。

上加茂民藝協団はわずか2年で解散しましたが、初期の民藝運動の中心となった組織でした。

上加茂民藝協団を示す「井桁」マークのデザインもポイント。

また、漆器の塗師の家に生まれ育った黒田にとって、漆を使ったものづくりは幼いころから見てきた身近な存在であり原点でもありました。黒田は家の仕事を見るうちに「漆を扱うならそれを塗る木を知らねばならない」と木地づくりも自ら手掛けるようになり、そして「自ら仕上げるなら螺鈿も知らねばならない」と考え、木工芸全般の技を学び受け継ぎました。2部ではこの表現技法の切り口から作品が紹介されています。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

漆のしっとりとした艶感と木目の美しさが際立つ拭漆作品。

黒田は反りや狂いが出やすくクセが強い木材、素材の個性が出せると好んで用いたそうです。

黒田が好んだ技法のひとつが、「拭漆」。元は木の表面を漆で保護するコーティング技法でしたが、これを黒田は木の美しさ、木目を引き立たせる表現と再解釈しました。現在では拭漆は木工芸のスタンダードスタイルとなっていますが、そのきっかけとなったのが黒田だったそうです。

拭漆は木地づくりの段階から一つ一つのパーツに漆を塗り込んでいくため、一貫制作にこだわりのある黒田にはとても良く合う手法だったようで、最も多くの作品で用いられました。それぞれの木の持つ個性が味わえる作品群になっています。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

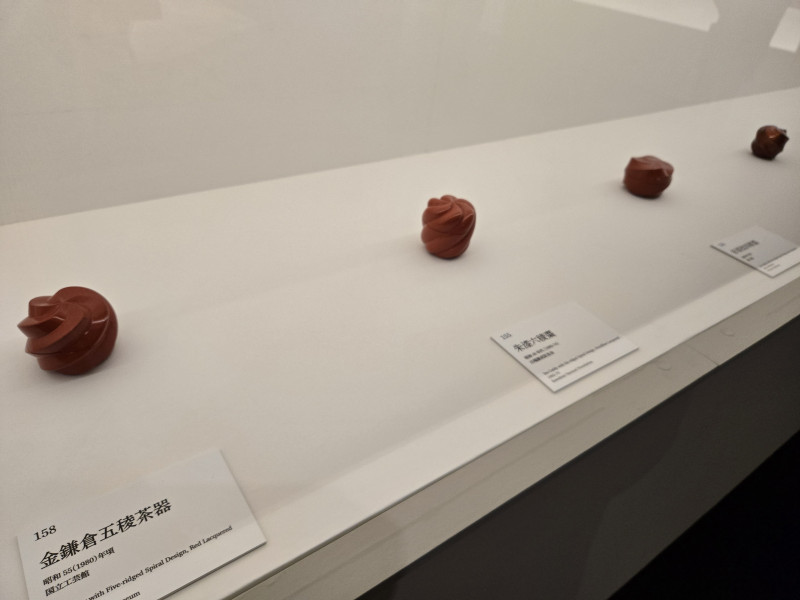

一方の塗物では、今回は朱漆の作品が多く紹介されています。朱漆は色で木地を塗りつぶすため拭漆とは逆に木目を隠してしまいますが、黒田は木目の情報が視界に入らないからこそ作品の造形美に注目できる、作品の輪郭(フォルム)を際立たせる表現として考えていたそうです。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

朱漆で「ねじれ」造形の茶器(茶入)各種。

ねじったような形の茶入も、ねじれ具合の強さや作品の高さなどでかなり見た目の印象が違うことがわかります。木地の形や表面の質感そのものの面白さや違いが味わえる作品群です。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)展示風景

手前の《螺鈿牡丹紋手箱》(昭和16-20年/1941-45・豊田市美術館蔵)は、表面全体をモザイク状の螺鈿で埋めた作品。よく見ると1つの大きなモザイクが1つの貝からとれた小さな螺鈿素材で作られています。

そして螺鈿。通常、螺鈿装飾は専門の職人に制作が任せられる工程ですが、一貫制作にこだわった黒田はこれも自らの手で行っていました。

また、伝統的な螺鈿装飾は模様に合わせた形にカットした素材をはめ込んで作られますが、黒田の螺鈿は少しずつ輝きの異なる小さな螺鈿素材をひとつひとつ確認した上、モザイクのように一枚一枚適所に貼りつけるという大変手の込んだものでした。黒田の螺鈿は模様を描くためではなく、1枚の貝からとれる螺鈿の質感を如何に美しく引き出すかに重きが置かれていたのです。滑らかな煌めきのグラデーションや色彩変化の妙が感じられる、他では見られない螺鈿装飾です。

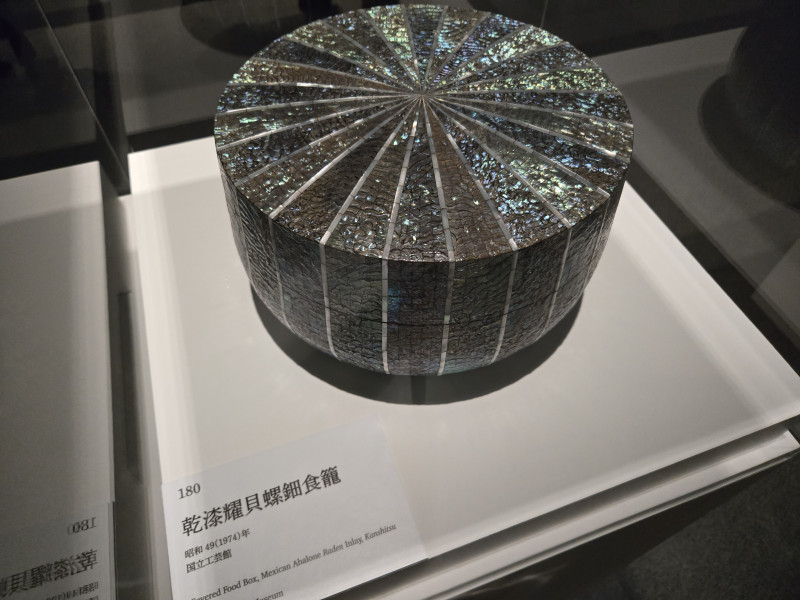

《乾漆輝貝螺鈿食籠》昭和49年(1974)国立工芸館蔵

こちらの作品は細かい粒状にした螺鈿の色味が交互に異なるように配したもの。

煌めきやグラデーションが美しく出るよう、螺鈿素材1つ1つを貼る位置にも気が配られています。

拭漆・朱漆・螺鈿は、どれもすべて木工芸や漆芸で古くから用いられてきた伝統の技です。黒田は昔ながらの技を受け継ぎながらもその解釈を従来の在り方から転換することで新たな美しさや表現を見出していました。それはどれも懐かしくも新しく、「これはいいな」と思わせる魅力にあふれています。

「黒田は自分が作るもののビジョンが確かで、それを表現するために適切な技法を選び、一貫して自分の手でものを作っている。全ての素材を等価に見て、それぞれの良さを引き立てようとする。その精神や思考を作品から読み取れるのが黒田作品の魅力と考えています」と大長さんは仰っていました。

つくる、という行為に真摯に向き合う姿勢で作られた黒田の作品には、人の時間を超えて長く受け継がれていくものを生み出す"モノづくり"の本質が詰まっているようです。時代を超えて黒田の作品が人を惹きつける理由は、ここにあるのかもしれません。

展覧会の開催は3月2日まで。

■ 生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―(京都国立近代美術館)