【レポ】KYOTO STEAM 2022 国際アートコンペティション スタートアップ展

アートとサイエンス・テクノロジーという異なる領域のコラボレーションを目指すフェスティバル「KYOTO STEAM -世界文化交流祭-」。来年の第2回目となるフェスティバルの開催に向けて国際アートコンペティションが行われるのですが、それに先駆けたスタートアップ展として、アーティストと企業・研究機関、芸術系大学等と企業・研究機関がコラボレーション制作した作品の展覧会が京都市京セラ美術館で行われました。

元々は3月に開催を予定されていたのですが、新型コロナウイルス感染症の影響で一般へのお披露目がかなわぬまま一旦中止に。今回は日を改め、一部を再構成・作品を追加して開催となったものです。

全く違う領域が交差して生まれた新たな作品と可能性を感じるユニークな展覧会。その展示の様子や一部作品のレビューをご紹介します。

会場に足を踏み入れてすぐに目に飛び込んできたカラフルな大樹のオブジェ。アーティストの久保ガエタンさんと、遊具の制作やパブリックアートを手掛ける株式会社コトブキ・株式会社タウンアートのコラボレーションによる作品《きのどうぶつ》です。

久保ガエタンさんは、想像や伝説など近代科学において「オカルト」としてきたものの中にある、近代科学とは異なる世界の見方を作品として表現してきたアーティストです。

この作品は中世ヨーロッパで信じられていた想像上の植物「バロメッツ(羊のなる木)」をモチーフに制作したもの。

作品の素材は、実際に公園などで使われていた遊具たち。木の周辺にも遊具の一部がオブジェのように転がっています。

バロメッツは、木に生った羊が周りの草を食べるのですが、食べるものがなくなると死んでしまうのだそうです。そしてバロメッツの周りには死んだ羊が転がって山積みになり、その肉や毛を求めて人や狼が集まってくるといいます。命が生まれ、死に、次の命に繋がっていく様は、一種の循環を表しているかのようです。

木の周りに転がっている役目を終えた遊具たちは、死んでしまったバロメッツの羊たちを思わせます。公園で子供たちを遊ばせていた遊具が、今は「アート」となり、多くの人の視線を集めている。これも一つの「循環」、境界を越えた繋がりのカタチであるように感じました。

巨大な白い岩や雪山のようにも見える作品は、美術家の森太三さんと「膜」を製造する太陽工業株式会社のコラボレーションによる《膜のはざま》。

一見するとその巨大さに圧倒されてしまいますが、よく見ると

内側への入口のように膜が掛けられていない部分があります。そこから中に入ってみると、カラフルに彩色された木の骨組みの上に白い膜がテントや屋根のようにかけられている構造がわかります。まるで子供の頃に憧れた秘密基地のような様相です。

膜は普段ピンと張った状態で使われることが多いものですが、この作品ではくしゃくしゃにされたり垂れ下ったり、時には天井が見える窓のような隙間があいていたりととても表情豊か。中は思わず探検したくなるような遊び心に溢れています。

作者の森太三さんは、作品を通して鑑賞者の行動に働きかけたり、一度使った作品の素材を別の展示の時に別の形で使ったりする制作スタイルが特徴のアーティストだそうです。今回作品に使われた膜は、廃棄予定だったものを集めて作品の形にしたものです。

また、骨組みに使われた木材の端材は、椅子となって廊下に展示されていました。木材については今後、また別の作品の展示の際に素材として使われるかもしれないとのこと。次はどんな形に変わっていくのか、その先も想像したくなりました。

こちらはゲスト企業による展示スペース。3つの作品が同時に展示されていました。

手前は curiosity株式会社の作品。VR技術を用い、画面上にはキャラクターが登場し、現実には床に水面だけが投影され、その上を人が歩くと画面には透明な影が顕れます。キャラクターと人間は互いの姿を見ることはできません。先端技術を用いて表現されているのは、人間が昔から信じてきた妖精や妖怪などのように「同じ空間にはいるけれど見えそうで見えないもの」の世界であるところが面白い作品でした。

奥にある大きな黒いキャンバスのような壁。よく見ると風もないのに時折布地が小さくさざ波を打っています。これはパナソニック株式会社 × Konelによる「ゆらぎかべ」。実際に湖岸で自然風を測定し、取り込んだ風のデータを布の裏面の機械に電気信号化して流して微妙に動かすことで、布地に風の揺らぎを再現しているのだそうです。普通は持ち帰ることのできない「風」をデジタル技術を用いて「持ち帰った」作品です。

もう一つは壁に設置された木の柱。見ていると光で文字や線が表面に現れます。

こちらはテクノロジーと自然の調和を目指す京都発の企業、mui Lab.によるもので、木材をデジタル表示の画面として生かした作品です。既に実際のインテリアとして活用されている事例もあるそうです。縦の柱は《柱の記憶》といい、ペンタブレットのように書いたアナログな線や文字を記録することができ、昔懐かしい柱の背比べのようなことができるようになっています。

一見すると相反しそうなもの、デジタルとは縁遠そうな要素をデジタルで表現するという意欲的な試みのスペースでした。アナログ以上に便利で進んだものを求めて発展してきたはずのデジタル技術が一周してアナログ的な要素の表現を試みている点が大変興味深く感じました。

こちらはメディア・アーティストの鈴木太朗さんと、西陣織製造企業のフクオカ機業によるコラボ作品《水を織る》。チューブパイプを使って織物を作り、パイプ内に色水を通すことで様々な西陣織の伝統文様を「織出し」ています。時間が経つと刻々と模様は変化していきます。ついつい時間を忘れて見入ってしまいました。

鈴木さんは時間の流れの中で変化する自然現象の美しさを作品に表現するアーティストです。西陣織の文様も、元は花や水など自然の物から発想を得て生まれました。そこに鈴木さんのアイディアである時間の表現という要素が加わることで生まれたのが、この「変化する西陣織」です。

フクオカ機業さんは以前「DESIGN WEEK KYOTO」の工場見学でお伺いしたことがあったのですが、炭素繊維も織物にしてしまうなど、伝統的な西陣織の技を活かしながら新しい素材に挑戦する意欲的な織屋さん。アーティストの発想力に企業の挑戦力が相まった、素敵な関係性を感じる作品でした。

京都市立芸術大学の展示は、アートとサイエンスの融合というテーマに、「モノ」としてではなく「思考」からアプローチをしたもの。

企画にあたり、京都市立芸術大学のプロジェクトチームはコラボレーション先の京セラみなとみらいリサーチセンターの技術者の皆さんと1年半にわたりディスカッションを行ったそう。

その最初に尋ねた質問が、作品の大きなテーマとなったといいます。

「故人の人工関節を骨壺に収められるか」

医療器具の製造も多数行っている京セラ株式会社。勿論人工関節も取扱い品の一つです。

人工関節を使っていた人が亡くなった際、荼毘にふせば金属製の人工関節は焼け残ります。それを見た遺族の中には、故人の体内にあったものなのだから、故人の遺品、故人の一部と考え、骨と一緒に拾って取っておく人もいるのだそうです。それを踏まえての質問でした。

しかし、技術者たちはとっておく必要性を感じないと考える人が多かったのだそうです。人工関節は歩行や運動を補助するためのものであり、それを使っている人間が亡くなってしまえば、もう道具としての役目は終えている。だから残す意味がないと。

これを聞いた時、京都市立芸術大学側はアートとサイエンス、双方に立つ者の間にある思考の大きな乖離を感じたといいます。

そこで、この思考の溝を少しでも減らすことで互いの距離を近づけられないかと考え、展示の構想を練ったのだそうです。

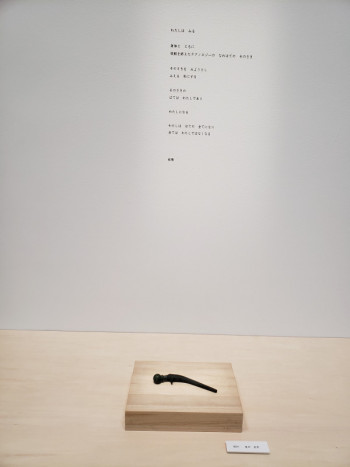

今回の展示で京セラ側から提供してもらったのはこの人工関節一つのみ。緑色をしているのは、火葬場で焼かれて残った人工関節を模して、清水焼の窯で焼いたためだそうです。その色はまるで、長く年月を経て緑青をまとった青銅器やブロンズ像のようにも見えます。

火葬場でこれを見た遺族は、使っていた人の生きた年月を封じ込めたように感じたのかもしれません。もう人工関節としての用途は果たせないけれど、見る人にはまた別の価値や感情を与えてくれるのです。

そして展示された作品は、学生・卒業生・教員がそれぞれ作品を生み出す過程―発想のもとになった品々、設計段階を記したドローイング、完成作品と段階をわけて紹介するものでした。

発想の元になった品は、陶器の破片やガラスの欠片、使い終えた切符、ドライフラワー(枯れた花)、古くなった墨と、どれも元の道具としての用途をなさないもの、命を終えたものです。しかし作家はそこからイメージを膨らませ、作品を生み出す糧としています。そう考えれば、用途のないもの=無駄とは言えません。

決してエンジニアの「用途のない道具は不要」という考えも間違いではありません。使っていた道具が壊れてしまったら、その多くは廃棄されます。

でも、そこから生まれるものも存在する。誰かにとっては不要でも、誰かにとっては価値があるかもしれない。そんな思いを感じました。

「エンジニア側もアーティストを自分達とは違う、変わった人と思っていたようだが、こちら側からしてもエンジニアを変わった存在のように感じる。でも結局は、物事の捉え方・感じ方が違っていることを互いに理解していないだけなのです」

と、企画の顧問を務めた京都市立芸術大学の川嶋渉先生はお話されていました。

一年以上をかけたディスカッションを経て、エンジニア側もアーティスト側の思考に理解を示す人も増えてきたそうです。意見一致、同意とはいかずとも、「得体のしれない、何を考えているかわからないもの」という壁は取り払われてきたのでしょう。

「なにかをつくる」行為は同じでも、対極に位置するエンジニアとアーティスト。それが互いの思考の溝を超えて、共感は難しくとも理解し合うことが、本当の意味での「アートとサイエンスの融合」といえるのではないか?展覧会の根本に潜むものを深く考えさせられる展示でした。

「KYOTO STEAM」の本番は2021年度開催の予定。その時には、いったいどのような作品が集まり、展開されるのでしょうか。スタートアップ展の名の通り、どのようなものが見られるのか、その先への期待が膨らむ展示内容でした。