【レポート】モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)

誰もが知る印象派の巨匠、クロード・モネ。19世紀末~20世紀初頭、70代のモネは終の棲家としたパリ郊外・ジヴェルニーの自邸で自ら造成した庭と池の風景を主題に数多くの作品を生み出しました。その間、モネは睡蓮の池を描いた絵で部屋の壁面を覆いつくす「大装飾画」を構想し、最終的にオランジュリー美術館の「睡蓮の間」に帰結します。 今回ご紹介する「モネ 睡蓮のとき」(京都市京セラ美術館)は、そんな晩年のモネの創作活動を、世界最大級のモネ・コレクションを持つマルモッタン・モネ美術館の所蔵品を中心に、日本の美術館の所蔵作品を加えて紹介する展覧会です。

家族の死と戦争、そして自身の眼病に悩まされながらも絵を描き続けたモネの、画業の集大成に迫ります。

※写真は記者内覧会時に許可を得て撮影したものです。通常時は撮影不可の箇所も含まれます。

〈睡蓮〉を通して世界を描く―モネの静かな情熱に、ひたる

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)エントランス(光の広間)

「モネ 睡蓮のとき」は巡回展のため、会場ごとに違うしつらえも見どころのひとつ。京都展では京都市京セラ美術館の中庭「光の広間」がエントランスになっています。ここはガラスの天井が特徴で、晴れた日には日光が室内に降り注ぐ構造が特徴。タペストリーや窓枠の装飾とも相まって、モネの家の庭先を訪ねるような感覚で展覧会に誘われます。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

左:クロード・モネ《睡蓮》1897-1898年頃 鹿児島市立美術館

右:クロード・モネ《睡蓮・夕暮れの効果》1897年 マルモッタン・モネ美術館、パリ

どちらも〈睡蓮〉シリーズ最初期の作品。

展示構成は凡そ時系列順。モネが睡蓮を描き始めた1897年頃に始まり、その後大装飾画の構想を練りながら試行錯誤を繰り返す過程がモチーフ別に紹介されています。

モネが睡蓮を主体とした絵を描いていたのは晩年の約20年ほど。これは、ジヴェルニーの家を本格的に自宅兼アトリエとした時期にあたります。初期の〈睡蓮〉は一般的に知られている〈睡蓮〉よりも花や葉の描写が明確で、睡蓮そのものをきちんと描こうとしているように感じられます。

モネは睡蓮を描き始めた少し後から白内障によって視力が低下していきました。そのため後年になるにつれモチーフの形を丁寧に捉えるよりは色の塊として表現するようになり、次第に描写も抽象化していったようです。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

こちらの部屋は一般の方も撮影可能です。

中盤には楕円形の白壁に〈睡蓮〉が多数展示されたスペースが登場。ここはオランジュリー美術館の「睡蓮の間」をイメージしたもので、長辺2m近くもある大作が多数並びます。

マルモッタン・モネ美術館の所蔵する〈睡蓮〉の多くは、オランジュリー美術館に展示された大装飾画の習作として描かれたもの。モネが大装飾画のイメージをどのように膨らませていったのか、その構想過程を作品を通じてたどることができます。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

左:クロード・モネ《睡蓮》1916-19年頃 マルモッタン・モネ美術館、パリ

右:クロード・モネ《睡蓮》1916-19年頃 マルモッタン・モネ美術館、パリ

どちらもオランジュリー美術館「睡蓮の間」《睡蓮・朝の柳》の元になったと思われる作品。

左の作品では下隅に土手を描いて地面の存在を示していますが、右では土手を省略。

左右に垂れ下がる柳の葉で地面を示しながら、水面には上下逆に空の青と雲が映り込みます。

画面手前に柳を描くのは浮世絵を参考にした表現だそう。

池の水面を画面いっぱいに描き、空や雲の色周囲の木々が映り込んだその上に睡蓮が浮かぶ...というモネの〈睡蓮〉の特徴的な構図。これにより、鑑賞者は空を眼下に覗き込むという、天地が逆転した形で見ることになります。この「逆さま」の表現が、天地の境をあいまいにし、浮遊感にも似た不思議な感覚を生み出しています。モネの〈睡蓮〉が持つ吸い込まれるような無限の奥行き感は、この「逆さま」が生み出しています。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

左:クロード・モネ《睡蓮、柳の反映》1916-19年頃 北九州市立美術館

右:クロード・モネ《睡蓮・柳の反映》1916-19年頃 マルモッタン・モネ美術館、パリ

どちらも同時期に描かれた夜の池の風景を描いた作品ですが、一緒に並べての展示は初とのこと。パリと日本にある〈睡蓮〉の共演も見どころです。

また、この部屋では片方の壁に朝、もう片方の壁に夜の風景を描いた作品が並べられています。モネは庭の風景を定点カメラのように描き続けることで、時間によって変化する光と影、色彩を通じ時間の概念を絵に取り込もうとしていました。水面によって天と地を繋ぎ、光と色彩で時間を描くモネの絵は、全てが混然一体となった、まるで"小宇宙"のようです。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

他にも、庭先に植えた花や柳の木をメインにした作品など、池以外のモネの庭の姿を感じられるものが多数並び、モネの家を散策しているような気分で楽しめます。

藤の絵は、大装飾画の〈睡蓮〉の上を飾る「フリーズ」(高いところの装飾)として使う予定で制作された作品。実際には採用されませんでしたが、横長のキャンバスに藤の花が垂れ下がる絵を〈睡蓮〉の上に置くことで、庭の藤棚を再現しようと試みていたようです。日本家屋の欄間もイメージに影響していたとか。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

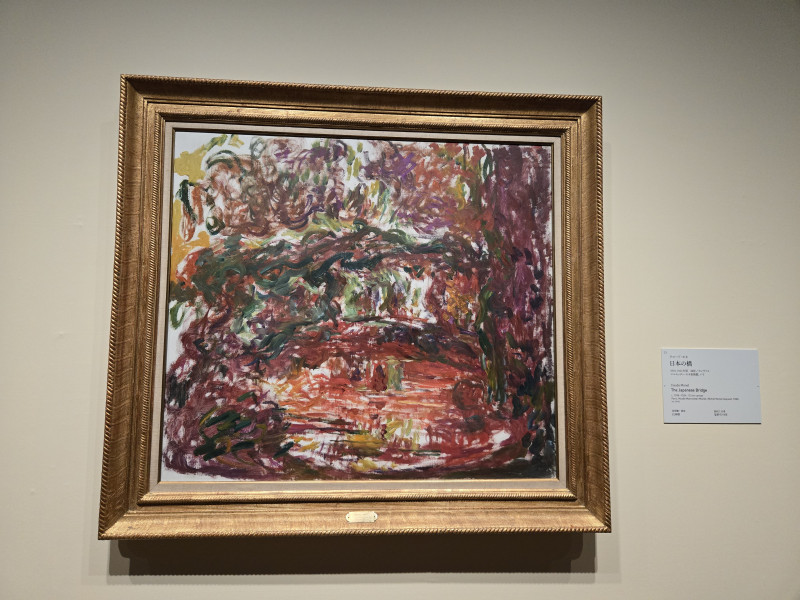

展覧会の後半にはモネの最晩年、1920年前後の連作〈日本の橋〉や〈バラの咲く庭から見た家〉などが登場します。この頃にはモネの眼病はさらに悪化し、視力どころか色彩の認識も不安定な状態だったといいます。全体の色合いも〈睡蓮〉シリーズの頃とは異なり、のたうち回るような激しい線も相まって凄みに圧倒されます。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

クロード・モネ《日本の橋》1918-1924年頃 マルモッタン・モネ美術館、パリ

最もモネの目の状態が良くなかった頃に描かれた作品。

画面上で激しく絡み合う赤や緑の線、モチーフはさらに抽象化し形をとどめていません。

しかし、離れて見ると確かに風景に見えてきます。モネの筆触分割表現の極致とも言えます。

しかし不思議なことに、少し離れて見ると色彩の線がうまい具合に混じり合い、自然な景色に見えてくるのです。はっきりと形を捉えられずとも景色を描き出す、モネは鋭い色彩感覚に圧倒されます。

眼から色や光が失われる恐怖に直面しながら、決して描くことを止めず絵筆を握り続けたモネ。最晩年の作品からは、描くことが生命そのものという画家の凄みや執念すら伝わってくるようです。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

モネが亡くなる約1年前に描かれた〈バラの庭から見た家〉シリーズ。

モネにとって最後の連作は、完全に構図を固定して色を変えていく実験的なシリーズでした。

その後、モネは手術によってある程度視力を取り戻しましたが、目を病んでいたころに描いた作品は最期まで手元に残していたそうです。気に入らない作品は基本的に破棄していたというモネ。しかし、苦しみながらも絵筆を取りキャンバスに向かい続けた時期の作品は、彼にとっても特別なものだったのでしょう。

モネ 睡蓮のとき(京都市京セラ美術館)展示風景より

左:クロード・モネ《枝垂れ柳と睡蓮の池》1916-19年頃 マルモッタン・モネ美術館、パリ

右:クロード・モネ《睡蓮》1916-19年頃 マルモッタン・モネ美術館蔵、パリ

どちらもオランジュリー美術館の大装飾画の秀作。画面の半分近くを占める柳の影が印象的です。

完成作品ではこの2点を組み合わせた構成になっているそうです。

もともと〈睡蓮〉の大装飾画は、戦争の犠牲になった人への鎮魂や同時に傷つき苦しんでいる人々への慰めの意図があったといいます。モネは睡蓮と一緒に枝垂れ柳をよく描いていますが、柳はフランスでは悲しみや服喪を連想させるモチーフだそうで、モネは柳に戦争で傷ついた人々の姿を託したともいわれています。モネ自身も目の病や家族の死などの苦しみや悲しみを、静かな庭で絵を描くことで昇華していたように、人々にも絵を通して庭をただ眺める静かな時間を作ってほしいと考えたのかもしれません。

現代の私たちも、ひとときモネの描いた庭の空間に、静かに浸ってみてはいかがでしょうか。

開催は6/8まで。

予約優先制となっているため、ゆっくりご覧になりたい方は予めて京都市京セラ美術館のホームページより時間指定がおすすめです。