【レポ】KYOTO STEAM 2022 国際アートコンペティション(京都市京セラ美術館)

アート×サイエンス・テクノロジーという異なる領域のコラボレーションを目指すフェスティバル「KYOTO STEAM -世界文化交流祭-」。そのコア・プログラムとなる「KYOTO STEAM 2022 国際アートコンペティション」が京都市京セラ美術館の新館 東山キューブで開催されました。

アート×サイエンス・テクノロジーという異なる領域のコラボレーションを目指すフェスティバル「KYOTO STEAM -世界文化交流祭-」。そのコア・プログラムとなる「KYOTO STEAM 2022 国際アートコンペティション」が京都市京セラ美術館の新館 東山キューブで開催されました。

この展覧会は、アーティストと企業・研究機関がコラボレーション制作した作品を展覧・表彰する、日本で類を見ない形式の国際コンペティション。今回は11組による作品が出品されました。

一見繋がりのなさそうな領域が交差することで生まれた、他にないユニークな作品が多数並んでいました。その展示の様子や、一部ではありますが作品のレビューをご紹介します。

→ 先駆けて行われた「KYOTO STEAM 2020 国際アートコンペティション スタートアップ展」(2020年秋開催)の様子はこちら

アート×サイエンスが生んだ、二つの領域の相互「翻訳」。

今回の展示は、予め参加エントリーしていた企業・研究機関とアーティストから寄せられた作品プランから、有識者による審査会が作品プランの芸術性をもとにマッチングしたとのこと。

そのため、元々のアーティストの表現テーマとつながりのある企業・研究機関のマリアージュが味わえる作品が見られました。

例えば、こちらは宮田彩加さんと、株式会社SeedBankのコラボ作品。

宮田さんは「エラー:失敗の行為によって新たな価値観が生まれる」をテーマに、わざとエラーやバグを生じさせた効果を交えたミシン刺繡という独自の手法で、生物の形態や進化の在り方と呼応させた作品を制作しています。対するSeedBankは、単細胞を単位に分裂によって増殖する微細藻類(植物プランクトン)の研究を行っている会社。微細藻類は地球上に初めて生まれ、酸素を作り出し地球の環境を創った生物。そして食物連鎖の始まりに当たる、小さな生き物たちの食べ物にもなる存在。生物の進化を作品にしている宮田さんとは相性抜群です。

展示作品はSeedBankから提供された研究データを基に、微細藻類の形を刺繍で作りだしたもの。研究用のスポイトを再利用してスパンコールのように飾り付けたり、淵には藻類の名前をアルファベットのビーズで加えたりと遊び心もたっぷりです。

特に目を引く巨大なレース刺繍のような作品は、まるごと一枚制作したそうで「これで部屋がいっぱいになってしまいました」とのこと。

右下の細長い形の藻類はすぐ上の丸い藻類が進化・成長した姿なのだそう。形が全然違ってびっくり!他にも、様々な形の藻類やそこから進化した姿が作品に織り込まれています。

大きな作品と壁に飾られた小さな作品は、よく見ると細い糸でつながっています。2つの作品はエラーでほつれた糸をそのまま使って作っているので、いわば「ひとつながり」の作品になっています。光に透けて壁に移る影も、アメーバのような、何か集まってひとつの生き物の姿になっているようです

生物の進化を語るうえで欠かせないのが「突然変異」。急に全然違う形や機能が生じるそれは一種の「エラー・バグ」です。しかしそれが新しい種を生んだり、進化に繋がっていきます。そんな生命の営みのようなものを、視覚から感じさせる作品でした。

こちらの不思議なオブジェは、サウンド・ビジュアルアーティストの山崎阿弥さん&機械・電気系の作品を得意とするマイケル・スミス-ウェルチュさんのユニットと、株式会社Konelのコラボ作品。Konelさんは「スタートアップ展」でも展示していた、本来持ち帰ることのできない「風」をデータ化し壁に張った布の「揺れ」に変換して再現する《TOU-ゆらぎかべ》の技術を提供されています。

不思議な形のオブジェの上には無数の羽のようなものが設置されています。

オブジェには人感センサーが2つ、そして壁からは音や振動を感知するセンサーが繋がっています。オブジェに人が近づいたり、足音を立てるとそれに応じて羽の下の機械が反応してカタカタと揺れ始め、不思議な音が聞こえてきます(これは山崎さんが普段の作品でも用いている、自分の声をサンプリング・加工したものだそうです)

ここは美術館の展示室の中ですが、まるで草原の中にいるような、風の音でも聞いているような、生き物が動いているような...形のない空気や音など自然の一部を切り取って持ってきたような、そんな不思議な感覚になる作品でした。

異なる領域のコラボならではの、アーティストの発想で企業・研究機関が驚くような普段は見られない効果を生み出した例もあります。

こちらはアーティストの大西康明さんと、様々な金属素材を手掛ける福田金属箔粉工業株式会社のコラボ作品。

企業から提供されたのは銅箔。大西さんは素材を提供してもらう際、通常サビや劣化防止として箔に施される防腐加工を剥がしてほしいと頼んだとのこと。普段はまずやらないリクエストに、企業側はとても驚いていたそうです。大西さんはその箔を石に被せて形を取ったものを金網につけてカーテンのように吊り下げ、筒状の空間を作りました。

よく見ると銅箔は防腐加工がなくなった分、酸化によって元のオレンジがかった銅の色がピンク色、黄色、紫色、灰色と様々に変化しています。一つとして同じ色はありません。このまま放置しておくと次第にすべてが色が変わっていくそう(野外に置くなどするとその速度はもっと早くなります)それはまるで、火山のマグマが冷え固まって石になる様子も思い起こさせます。

この作品は中に入ることができる仕様になっています。作品の内側に身を置くと、自分がマグマの中、もしくは地球の中心にでもいて、時間と共に変化していく様を眺めているような、そんな感覚になりました。

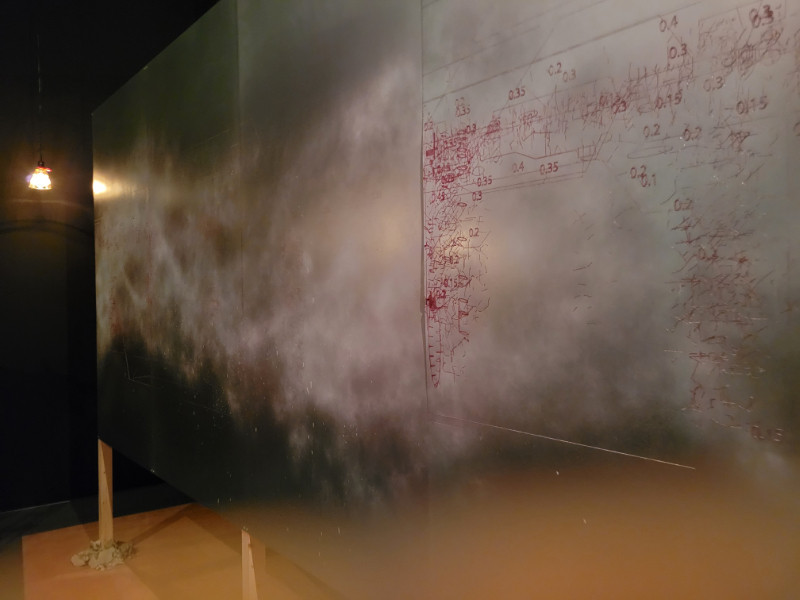

こちらは準グランプリを受賞した金子未弥さんと、非破壊検査などの技術でインフラの設備点検を行っている有限会社丸重屋のコラボ作品。金子さんは人々の記憶を通じて都市の姿の再解釈を試みた作品を手掛けており、橋や建物など街の点検を行っている丸重屋さんとの相性はぴったりです。

生まれた作品は「「傷」を敢えてはっきりと見える化する」というもの!金子さんは提供を受けたこれまでの検査データの数値などを金属板に傷として刻み、それを建造物の内側に潜む傷がないか確認する非破壊検査の技術で浮き上がらせたのだそうです。敢えて検査で傷がはっきり見えるようにするためにどれだけ傷をつければいいかを考えることになり、制作時にはかなり試行錯誤されたとのこと。「普段とは逆のことをしているようなものなので大変でした」と丸重屋さんの担当の方はお話されていました。

作品は災害で破壊された街を彷彿とさせる廃墟状のインスタレーションになっており、足元にはどこかの建物の瓦礫や鉄骨が転がっています(これらは金子さんが集めてこられたそう)

そして非破壊検査で露になった、普段は見えないはずの「建物の傷」のデータ痕。普段の生活では見えてこない、またはつい目を背けがちな、街の中に潜む危険や傷を露出させたような、油断する心をチクリと刺されるような、思わずドキッとしてしまう作品でした。

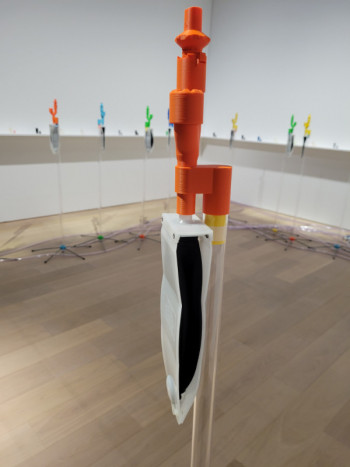

今回グランプリを受賞したのが、今生きる世界の俯瞰と、それぞれの存在と関わりをテーマにした作品を手掛けるアーティスト・三木麻郁さんと病院に所属しながら革新的な医療機器の開発を行っている、石北直之さん(医学博士)率いる研究機関・国立病院機構新潟病院臨床研究部医療機器イノベーション研究室のコラボ作品です。石北さんは、3Dプリンターがあれば簡単に作ることができ、ネット環境があればデータをメール添付するなどしてどこにでも配布できる人工呼吸器を発明し、現在実用化に向けた研究を行っています。

今回作品のモチーフとしたのも、石北さんたちが制作した「3Dプリンター人工呼吸器」。カラフルなオブジェが並んでいるように見えますが、これらは皆人工呼吸器です。それぞれに笛が仕込まれており、ポンプから送られる空気を人工呼吸器に通す際に音が鳴る仕組み。手をかざすと空気が噴き出しているのがわかります。

ふいごの部分の動きはまるで心臓の鼓動のように脈打っていて、同時に人間の呼吸のようにも見えます。そのリズムはランダムで、どこかが動いているときは何処かが止まっていたりもします。

コロナ禍で肺炎を発症する人が急増したことで需要が伸び、注目を浴びた人工呼吸器。それは人の命をつなぐためのものです。笛の音は、呼吸器を使って生きている人たちの呼吸の音。それが世界に沢山広がれば、それだけ多くの人たちの呼吸の音を鳴らし、命を繋ぐことができる。色とりどりの人工呼吸器は、それぞれが世界のどこかの「人」、ひとり一人の象徴であるかのように見えました。

人工呼吸器をただ渡されても「そういう用途のものなのだ」という知識でしかピンと来ないかもしれません。それが「カラフルな空気笛」というオブジェクトになることで、人工呼吸器の持つ役目や意味、大切さをよりわかりやすく感じ取れたような気がします。

2020年、「スタートアップ展」を取材させて頂いた時に印象深かったのが、ある作品制作時に浮き彫りになったという、「特に用途の無いもの」に対するアーティストとエンジニア・研究者の姿勢の違いの話でした。

壊れてしまった、もう求められた用途・目的を果たせないものに対して、エンジニアはそれを「不要なもの」と考える。アーティストは、「発想を膨らませ形にする糧」ととらえる。このような物事の捉え方や感じ方の大きな距離感をどう縮めていくか。どう手を取り合えば「形」になるのだろうか。そんな試行錯誤を感じました。

約2年の月日を経て今回お披露目された作品たちからは、距離感を歩み寄って埋める段階からもう少し進んで、互いの伝えたいことをお互いの手法・技術を通すことで形にしているように思えました。

専門外の分野の難しい説明を言葉でされるよりは、見る・触れる・聞くといった感覚で訴える方がより伝わるかもしれません。それはアートが得意とする領域。

逆に、感覚に走りすぎて何を作ろうとしているのか、どうしてこうなったのかさっぱり...となる部分は、理論や技術面でフォローができるサイエンスの領域。

片方では表現が不得手な部分、説明が難しいところを補っているような、鑑賞者にわかりやすくなるよう互いに「翻訳」をしているような、そんな感覚を受けました。

アートとサイエンスの融合。

突飛な発想のようですが、それは「互いが互いを補い合える関係になる」と思えば、これは確かに成されている。そんな思いを持つ展覧会でした。

■ KYOTO STEAM 2022 国際アートコンペティション(京都市京セラ美術館)1/29~2/13