【レポ】竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)

常に「新しさ」を求めたチャレンジャー・竹内栖鳳のエネルギーを感じて。

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

京都市京セラ美術館では、毎年館の歴史とも関わりの深い近代の日本画家の特集展を開催しています。今年の主役は、満を持しての竹内栖鳳!

明治~昭和の長きにわたり、京都画壇の中心を担い、多くの優秀な弟子たちを世に送り出した、近代日本画に最も影響を与えた画家のひとりと言える栖鳳。そのため大御所日本画家のイメージが強く見られますが、その実は、旧い慣習を壊し、新しい時代に相応しい表現を追い求めた改革者でもありました。

タイトルの「破壊と創生」は、栖鳳自身も生前口にしていたという言葉であり、栖鳳の生き様も込められています。

今回は、そんな栖鳳の知られざる若き日から晩年までを代表作の数々で振り返る内容になっています

しかも、京都市美術館の開館90周年記念ということで、展示件数は130点もの大ボリューム!栖鳳のインスピレーションの源ともいえるスケッチ類や資料もたっぷりの豪華内容です。その様子をご紹介します。

※この記事の内容は2023/10/6の内覧会での取材内容に基づきます。観覧時期により展示内容が異なる場合がありますのでご了承下さい。

型通りよりも型破り。何でも学び取り入れる、若き日の栖鳳

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

本展は、栖鳳の生涯をたどるように作品は時系列順で並べられており、栖鳳の絵や技量の変化と変わらぬ志を感じられる構成になっています。冒頭では、栖鳳の若年期、若き日の作品を紹介。実はこの時代は意外と取り上げられる機会が少ないそうで、その分珍しい作品も見ることができます。

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

栖鳳は四条派の重鎮・幸野媒嶺のもとで画家として歩み始めました。最初期の作品を見ると既に優れた技量を持っていたことがわかります。実際、栖鳳は、入門からわずか半年ほどで一番弟子クラスの扱いを受け、師匠の代わりに絵の注文を受けられるほどだったとか。

ただし、栖鳳は当時の四条派の在り方に疑問を持ちます。四条派の祖である円山応挙は、実物を見て写生する、スケッチから絵を描くことを重視していました。しかし、この頃の四条派は応挙など昔の画家や師匠の写生を手本として写すことを重視するようになっていました。

これでは本末転倒ではないか。応挙の様な絵を描くなら、応挙がやったように実物を自分の眼でみて写生すべきではないのか。そう考えた栖鳳は、「写生」を自分の制作の基盤として重きを置いていきます。

また、栖鳳は四条派だけでなく、昔の絵画や他の流派の画風も学び、己の絵へ貪欲に取り入れていきました。会場には、雪舟など室町時代の禅僧の絵画を模写したものなど、研究熱心な栖鳳の姿が伝わる作品も紹介されています。

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

手前:竹内栖鳳《百騒一睡》1895年 大阪歴史博物館蔵【前期展示(~11/5)】

そんな栖鳳の姿勢を示している青年期の代表作が《百騒一睡》です。犬と雀、は日本画の定番モチーフであり、コロコロとした子犬たちは円山応挙や長沢芦雪のそれを思わせ、栖鳳が四条派の流れを受け継いでいることを感じさせます。しかし、子犬たちを見守る母犬は洋犬(コリー犬でしょうか?)。反対側にはにぎやかな声も聞こえてきそうな雀の群れが描かれていますが、母犬はあまり気にしていない表情です。

この雀は様々な画風を取り混ぜて描く栖鳳を型破りすぎると批判していた保守派の人たち、母犬はそんな批判を全く意にかえさない栖鳳自身の寓意として描いたのではないか、という説もあるとか。

左:竹内栖鳳《羅馬遺跡図》1903年【通期展示】

左:竹内栖鳳《羅馬遺跡図》1903年【通期展示】

右:竹内栖鳳《ベニスの月》1904年 髙島屋史料館蔵【前期展示(~11/5)】

もうひとつ、今回の展示の注目作品ののひとつが今回の展覧会に際して新発見された《羅馬遺跡図》です。西洋画の写生の技術や色彩表現も日本画に取り入れられないかと考えた栖鳳は、36歳の時に渡欧し、イタリアやフランスなど訪れた各地の風景を積極的にスケッチしました。この絵はそのスケッチから作品化したもの。描かれているのは古代ローマ時代の遺跡ですが、構図の取り方は日本画の山水図を思わせます。栖鳳は「西洋のモチーフを日本画の構成で描く」ことを試みたのでした。

「栖鳳が否定していたのは"過去の表現を無批判に再現する"行為。円山応挙や与謝蕪村など、昔の個性的な画家たちが行っていた手法を学び、実物の写生や旅行で実際に見た景色をもとに描くという精神を受け継ぐことは肯定し推奨していました。昔の人の描き方を学ぶなら、その創作意図まで自分で考えないと理解も継承も本当の意味ではできない、そう栖鳳は考えていたんでしょう」と企画担当学芸員の森光彦先生は仰っていました。

竹内栖鳳《獅子図》1904年頃 大阪歴史博物館蔵【前期展示(~11/5)】

竹内栖鳳《獅子図》1904年頃 大阪歴史博物館蔵【前期展示(~11/5)】

ヨーロッパから戻った後、さらに写生に磨きをかけた栖鳳は、京都画壇の中心的存在として認められるようになっていきます。

特に栖鳳が高い評価を受けたのは、動物画でした。なかでも今回展示されているライオン(獅子)やゾウの絵は、栖鳳がヨーロッパの動物園や当時できたばかりの京都市動物園で見た実物の姿に基づいて描かれたもの。描かれた仕草はとても自然かつリアルで、今にも絵の中で動き出しそうです。

竹内栖鳳《象図》1904年頃 【展示期間:~11/19】

竹内栖鳳《象図》1904年頃 【展示期間:~11/19】

それまで日本画に描かれた獅子やゾウは実物を見る機会がなかったこともあり、まさに伝統的な型通りの表現に囚われていたモチーフ。それを実物写生に基づいた姿に描くことは、栖鳳の考える「旧い日本画の"破壊"」を象徴する意味もあったのかもしれません。

常に「新しい」を求める、栖鳳の挑戦心と改革心

40代頃になると、栖鳳は京都画壇の牽引者的立場で見られるようになり、日本中の画家の作品を集めた公募展「文展」の審査員にも迎えられます。しかし、栖鳳は「日本中の画家の作品が集まる機会なら、自分の新しい表現の絵も発表して見てもらいたい!」と考えたそうで、審査員をしながら自分でも作品を出品するようになったとか。(なんてエネルギー!)

竹内栖鳳《雨》1911年 京都市美術館蔵【通期展示】

竹内栖鳳《雨》1911年 京都市美術館蔵【通期展示】

そんな作品のひとつがこちらの《雨》。雨にけぶる山村の風景を、余白と水分量の多い墨の滲みで表現しています。栖鳳はこの頃から敢えて描き込みを減らし、絵に必要な線だけを選んで描く「省筆」の表現を行うようになったそう。描き込む要素が増えると情報量が増えますが、その分重厚感が増すため、くどくなりすぎてしまうこともあります。栖鳳は最小限の線で最大限モチーフを活かして描くことで、重たくなり過ぎない、さらりとした軽さのバランスを実現しています。

竹内栖鳳《アレ夕立に》(左:下絵/右:本画)1909年 【前期展示(~11/5) 】

竹内栖鳳《アレ夕立に》(左:下絵/右:本画)1909年 【前期展示(~11/5) 】

栖鳳はこの頃、ほぼ一年がかりのプロジェクトとして、新しい表現を試みた作品を制作し文展で発表していたそう。

例えば代表作のひとつ《アレ夕立に》は、あまり人物画は得意ではないと思っていた栖鳳があえて苦手ジャンルに本格的に挑戦した作品。モデルとして舞妓さんを実際に見てスケッチを行い、着物の下にある身体の存在感も意識した上で、「華やかな着物・帯をメインに見せる」ことを狙って描かれています。

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

参考作品:栖鳳絣(大正期)と《絵になる最初》柄の袋帯(大正-昭和期)【ともに通期展示】

同じ展示室には後期展示に登場する《絵になる最初》(重要文化財)に描かれたものと同柄の着物も展示されています。これは元は栖鳳が絵を描くにあたって百貨店で販売されていた着物を参考に研究して独自にデザインした柄だったのですが、絵が評判になったため実際に百貨店で制作されたものだそう。いわばアーティストコラボ商品です。人物を描く時も「人も、着物も実物から!」という栖鳳の姿勢が、逆に実物を作ってしまった例ということでしょうか。

なんでもないものも立派な作品に!栖鳳の表現の真髄を見る

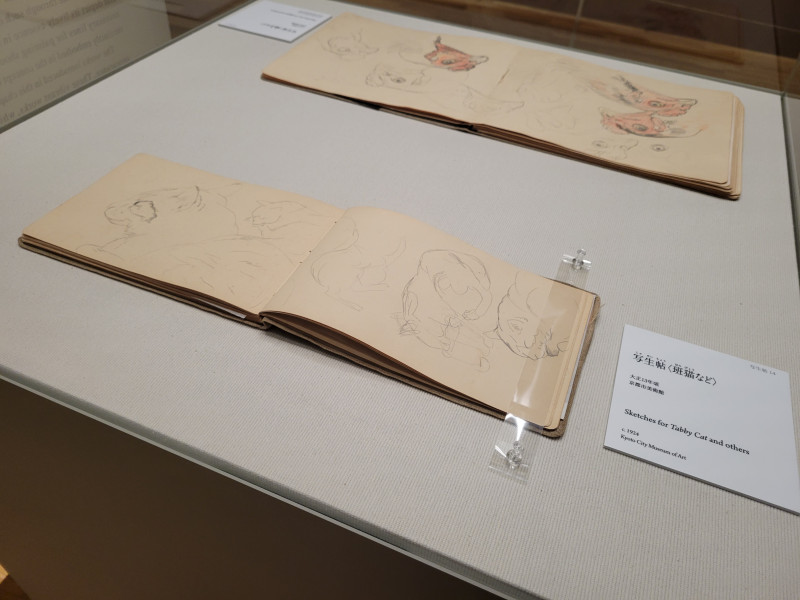

竹内栖鳳 写生帖14《斑猫など》1924年頃 京都市美術館蔵【通期展示】

竹内栖鳳 写生帖14《斑猫など》1924年頃 京都市美術館蔵【通期展示】

栖鳳は自分の弟子たちに「一日一回以上は写生をするように」と教えるほど、写生を絵の根幹として捉えていたそう。会場には、栖鳳自身のその姿勢を今に伝える、写生帖も多く展示されています。

また、栖鳳自身も日々写生を欠かさず、動物園にでかけたり、旅行に行ったりと取材を積極的に行い、家でも庭先で飼っているさまざまな動物(なんと猿まで飼っていたとか)をモチーフに写生を続けていたそうです。

竹内栖鳳《蹴合》1926年/左:本画 右:下絵(京都市美術館蔵)【ともに通期展示】

竹内栖鳳《蹴合》1926年/左:本画 右:下絵(京都市美術館蔵)【ともに通期展示】

こちらの戦う軍鶏を描いた《蹴合》も、栖鳳が直に闘鶏の様子を写生し、絵に起こしています。(写生の様子を写した写真も展示されていますが、軍鶏の動きに驚いている栖鳳が見られます)対象の一瞬の動きを的確にとらえて描くことができる点も、栖鳳の絵が「絵なのに動き出しそう」な生命感を持っている理由。

隣の下書きと比べてみると、身体の動きや表情を線でしっかりと描いた上で、筆のタッチを活かした彩色で羽の動きや質感が表現されていることがわかります。

竹内栖鳳《雄風》1940年

竹内栖鳳《雄風》1940年

左:下絵(宗教法人 保善院蔵)右:本画(京都市美術館蔵)【ともに通期展示】

他にも下書きと本画がセットで見られる作品も多いので、栖鳳の作品作りの過程がよくわかります。色が乗ると見えにくい部分や、表情をどう調整したか、見比べるとより楽しめますよ。

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー(京都市京セラ美術館)展示風景

また、小品も数多く紹介されています。描かれているのは、その辺で眠っている子犬だったり、葉っぱに乗ったカタツムリだったり、はたまたこれから調理される前の魚だったり、日常のなんでもない画題。その一瞬のきらめきを栖鳳は活写し、立派な一枚の絵にしています。

「栖鳳以前の、幕末明治の日本画の写生は、あくまで本画を制作する前の準備作業、自分の画技を高めるための修練のような扱いが一般的でした。しかし栖鳳は、自らの眼で見たものを写す"写生"を作品に大きく反映させ、画家個人のものの見方、個性的な表現を発露させようとした。これが栖鳳が目指した日本画の新しさだったのだと考えられます」と森先生は仰っていました。

竹内栖鳳《喜雀》1940年 町立湯河原美術館蔵【前期展示(~11/5)】

竹内栖鳳《喜雀》1940年 町立湯河原美術館蔵【前期展示(~11/5)】

こちらの栖鳳が70歳頃で描いたという《喜雀》は、栖鳳の写生、そして省筆の表現の結実ともいえる作品です。

大きなパノラマ画面の金屏風ですが、描かれているのは庭先でえさをついばむ雀たち。背景はほぼ描かれていないのに、地面もにぎやかな雀の声も聞こえてくるようです。

このなんでもない画題を大きな画面に描いても、ほとんど描き込まなくても絵として成立させてしまう。ここに栖鳳の凄さが表れています。その辺にいくらでも、絵になるもの、美しいものはあるじゃないか...そんなことを言われているような気がしました。

近代京都画壇の巨人と名高い栖鳳ですが、その実は常に「新しさ」を追い求めた改革者。その生涯の作品を見ていると歳を重ねても若い頃と変わらない、「描く」ことへのエネルギーが伝わってきました。年をとっても絵が進化し続け、衰えることを知らないそのパワフルさに圧倒されます。彼が描いた生き物が皆生命力に溢れて活き活きしているのは、その栖鳳の生涯において失われなかった心の若々しさ故なのかもしれません。この機会に栖鳳のチャレンジ精神とエネルギーを、作品から味わってみませんか?

開催は12/3までです。

※なお、同時期に栖鳳のお弟子さんたちの作品を中心とした展覧会も京都国立近代美術館で開催中されています。こちらにも栖鳳の作品が展示されているので、両方はしごして見るのもおすすめです。