【レポ】泉屋ビエンナーレ2023 Re-sonation ひびきあう聲(泉屋博古館)

2021年に開催された、中国古代青銅器×現代鋳金作家のコラボレーション展「泉屋ビエンナーレ」。

2年の時を経た2023年、ついに待望の第2回が開催!その展示の様子や見どころをご紹介します。

泉屋ビエンナーレとは?

泉屋博古館の代表的コレクションである、約3000年前の古代中国で作られた青銅器たち。その精緻な模様や豊かな造形美は東アジアにおける金工の原点となり、後世の鋳金造形に大きな影響を与えました。

そんな青銅器の魅力をより多くの人に伝え、現代まで続く鋳金造形の可能性を広げたいという意図から生まれたのが「泉屋ビエンナーレ」。青銅器を事前に現代鋳金作家の皆さんに見て頂き、そこから得たインスピレーションから作品を制作してもらうという企画です。古代と現代の時を越えた出会いと繋がりを感じられる展覧会となっています。

古代×現代が再び「ひびきあう」聲を聞く。

前回の会場は青銅器館内でしたが(前回の展示の様子はこちら)、今回は企画室での展示に。中心に現代作家による新作、壁面に各作家の普段の作風がわかる旧作を展示する構成です。

奥の壁で仕切られた空間には作品のもとになった青銅器たちが紹介されています(一部は青銅器館に展示)。各作家がどこからインスピレーションを受けたのか、イメージを膨らませたのか、展示室内を行き来しながら見比べて楽しめるようになっています。

今回の泉屋ビエンナーレには10名の作家が参加。作風も違えば青銅器からインスピレーションを得たポイントもアプローチする角度も異なる、十人十色の作品が楽しめます。基本的な制作技法は同じ「鋳金」なのですが、こんなに自由で多彩な表現ができるのか!と驚かされます。

10名のうち、今回新たに参加された作家さんは7名。古代青銅器との出会いを今までの作風の延長として取り込まれた方もいれば、一種の新境地になったという方もいらっしゃいました。

石川将士さん

石川将士さんの《種》は、まるで土壁から様々な形のオブジェクトが現れたかのような作品です。

普段は3Dプリンターで原型を作った人工的なルックスの作品を制作されている石川さん。しかし今回は古代青銅器というテーマも考慮し、手で砂を掘って型を造り金属を流し込む、という原始的な鋳金方法で制作されたそうです。そのため作品の表面はザラザラに、縁にはバリ(金属などの加工時に出来る意図しない形のでっぱりやトゲ)が残った状態に。かえってそれが今自然から生まれ出たような野性味を醸し出しています。

「今回は表現の前、青銅器の文様がはっきりと何かになる前の段階としての「種(たね)」、そして人間の原始的な生き物の「種(しゅ)」そのものの在り様を表現したいと思いました。かえってこのザラザラとした肌触りが《種》らしさになったように思います」と石川さん。

原始的な粗さ・素朴さを湛えた作品は、金属というものが本来自然から生まれ出たものであること、そこから人々が想像・創作をしていったこと、鋳金というものの原点を思い出させてくれるようです。

久野彩子さん

メカニカルな造形の作品を多く手掛けられている久野さん。今回制作された《time capsule》は展覧会のメインビジュアルにも使われている、まるでSF映画に出てくるような見た目がインパクト大の作品です。

モチーフとなったのは《円渦文敦》(上写真)。青銅器はびっしりと文様や装飾が施されたものが多い中、これだけはつるりとしたシンプルな球だったところが目を引いたといいます。

「元々人工的な風合いが好きなので、円渦文敦のカプセルのような形に惹かれました。人のいないところで変形して動き出しそうで」と久野さんはいいます。

そこで元の作品の形や構造を踏襲し、自分なりの「円渦文敦」として制作されたのだそう。まさに現代に蘇った、もしくは未来に生まれ変わった「円渦文敦」といったところです。

「元々は円渦文敦の表面は円渦文様が覆っていたのだと思いますが、今ではほとんど剥落しているので想像するしかありません。そこで自分なりの表現で青銅器の文様を表現してみました」と久野さん。

表面に埋め込まれた様々な文様が刻まれたパーツが久野さん式の文様です。よく見ると、しっかり「円渦」の文様もあるので、色々な角度からじっくりと眺めて楽しみたい作品です。

杉原木三さん

「どの青銅器をモチーフにしたら良いか悩みましたが、元々音を奏でるものに興味があって過去にも制作していたので」という杉原さんが選んだのは《虎鎛(こはく)》。「鎛(はく)」は叩いて音を鳴らす鐘の様な楽器です。展示されている旧作でも鐘を制作されており、その親近感から鐘を選ばれたそうです。

元の《虎鎛(こはく)》は側面に虎の姿の飾りが付き、表面に中国青銅器ではお馴染みの怪物「饕餮(とうてつ)」の顔が刻まれていますが、杉原さんは代わりに飼い猫の顔を刻み、《猫鎛》と名付けました。

他の文様は奥様と娘さんのアイディアを取り入れたそうで、作品全体で"家族"を表現しています。娘さんからの提案はなんと『ウサギとマーメイドとユニコーン』!裏面の下の方などにあしらわれています。

「彼女の中では一つに合体したイメージということだったので、キメラの様な姿になりました。古代の人々が麒麟など現実にはいない生き物を創造した時もこんな感じだったのだろうか、と思いを馳せました」と杉原さん。他にも、文様には家族愛の象徴として随所にハートマークが散りばめられています。どれだけハートが隠れているのか、探しながら鑑賞するのも楽しみです。

なお、この作品の最大の特徴は備え付けのハンマーなどで実際に青銅器の楽器の音色を楽しめるところ!叩く場所や叩くものの材質で音や響きが変化するのもポイント。古代の人々も聴いたかもしれない音を体験してみてはいかがでしょうか。

上田剛さん

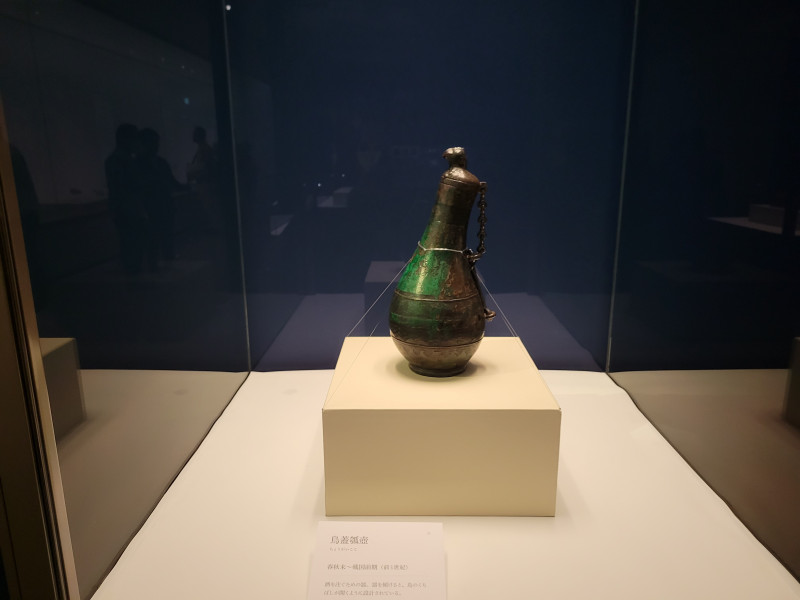

上田さんは以前から古代青銅器に惹かれ、泉屋博古館にも10年以上前から訪れていたそう。そんな上田さんが今回インスピレーションを得たのは、色鮮やかな緑青をまとった《鳥蓋瓠壷》(上写真)。

「表面の鮮やかな緑色がひときわ美しくて惹かれたのですが、どうやらそれは緑青の色合を出すために後から塗られたものらしくて」と上田さんはいいます。

本来青銅の青緑色=緑青は、青銅器が長い時間を経ることで少しずつ表面が酸化するなどして変化して生まれる、いわば自然の美。上田さんはそれに惹かれ、現代の技術で人工的に緑青の風合いを表現することに挑んでいます。表面に後塗りされた緑青は、過去に同じようなことを試みた人がいたことを伝えるものです。

「昔から緑青が青銅器の魅力のひとつとして捉えられていて、それを後からでも施そうとした人がいたことに、自分と通じるものを感じました」と上田さんは仰っていました。

そして生まれたのが、全面に長い時間を経たような美しい緑青色を纏わせた《artifact》。青銅器の耳や足といった装飾部分は敢えて残したバリで抽象的に表現しており、どこかモダンにも感じられます。古代の要素と現代的要素が融合した作品です。

三矢直矢さん

本来祭祀のために作られた青銅器。しかし現代人が見ても一体何に使うのか用途がわからない。その感覚を作品に落とし込んだのが三矢さんの《Prime Goal》です。

図録での三矢さんのコメントによれば「今の私たちが古代青銅器を見ても用途がわからないように、自分の作品も未来人が見て用途がわからないものにしたいと思いました」とのこと。

作品の形は、古代青銅器の文様の幾何学的形状から発想したそう。昔の日本の貨幣を模したパーツを「完全な幾何学体」正四面体とし、経済の循環を。まきびしのように見えるのはよく見ると牛や豚を思わせる動物の頭!これは青銅器によく表現される動物を、人にとって最も身近な動物=家畜ととらえ、食の象徴としたものだそうで、2つで人間の営みを抽象的に表しています。

...が、正直この作品意図も説明をされなければ何か見当がつきません。この「わからない」という感覚も作品の一部なのかもしれません。

柴田早穂さん

柴田早穂さんは、地域で集めた素材をもとに「記憶」を作品化している作家さん。今回制作した《空白の肖像 古代青銅器と人々》は、青銅器を使って煮炊きをしたり、器を作っている人の姿を象ったもの。古代青銅器の時代の人々に思いを馳せた作品です。

「コレクションにある青銅器は高貴な人々が使うためのもの。ですが、その形ができるまでには作った人や生活の中で使っていた人も存在していたはず。記録に残らず歴史の中に埋もれ「空白」となっている彼らにまなざしを向け、「かたち」にすることで見えるようにしたいと思いました」と柴田さんは言います。

ざらりとした表面は、柴田さんが拠点とする小豆島でとれた、4000万年前の地層の砂を型作りの際に使用して表現したもの。中にはまだ表面が磨かれず土っぽい風合いを留めたものもありますが、これは柴田さんいわく「まだ埋もれていた土、歴史の地層から掘り起こされたばかり、眠りから覚めたばかりで寝ぼけているイメージ」とのこと。

台座は横に連結できる仕様になっており、これは煮炊きをするところから作品を愛でるところまでの時間の変遷や繋がりを表しているそう。よく見ると、煮炊きに使う火や、料理の材料の残りらしい骨が模様として刻まれています。

「ここは鉄の鏨で彫ったんですが、青銅器がつくられたころはまだ鉄がなかったんです。なので鋳造後に模様を刻むという作り方は、青銅器の時代にはできないんです。思わぬところで過去と現代の時間差を感じられました」と柴田さんは仰っていました。

本山ひろ子さん

本山さんの作品は、ご自宅で飼われている鶏のつがいをモチーフにした《pair》。

「古代の青銅器を見て、3000年前の人も、鳥や動物など自分の身近なものに心動かされて、文様や形として表現していたのだと感じました。それが時を経ても形として残るなら、自分も今身近にあるものを形にすれば彼らと通じ合えるのではないか、同じように後の世の人に伝えられるのではないかと思ったんです」と本山さんはいいます。

型は自宅で育てているミツバチから得た蜜蝋で作り、ここに庭や家の周辺にある花や草木、キノコをパーツとして加えて形にされています。なんと尾羽は畑で育ちすぎてしまったというオクラ!(上写真)種までしっかり残っています。細かな造形まで立体として写し取ることができる青銅(ブロンズ)の素材としての特徴が存分に生かされた作品です。

普段から身近な自然の素材を用い、動物をモチーフにした作品を制作している本山さんは、何か特別に古代の青銅器になぞらえて形を造るのではなく、青銅器の素材的本質にインスピレーションを受け、自分のスタイルに内包して表現されているように感じました。《pair》は、鶏の形に本山さんが日々の営みを託した、一種のタイムカプセルのようです。

前回から引き続き参加された作家さんは3名。こちらは前回の経験を踏まえてより一層発想が深まったり、あえて違う角度からのアプローチを試みていたりと、2回目の参加ならではの変化を感じることができました。

佐治真理子さん

前回、古代の名もなき人たちを制作された佐治さん。今回も前回に引き続き、"古代人"が登場しています。

前回の"古代人"は、青銅器の象徴としてわかりやすい饕餮文を仮面として被っていましたが、今回の"古代人"たちは動物文様の仮面を被っています。

「古代の人々が動物を形や文様にしたのは、彼らにとって動物たちが人間にない力を持つ特別な存在と考えられていたから。彼らの姿を文様として刻むことでその力を得たいと思っていた、そんな古代の人々に思いを馳せて作品にしてみました」と佐治さん。

今回も仮面は取り外し可能。仮面の下には、佐治さんの人形作品独特の素朴な素顔が見えます。しかし、動物の仮面をつけると途端に人とは別の存在、とても強い何かに見えてきます。

そのイメージは、作品タイトル《よりしろ》にも込められています。この"古代人"たちは動物の仮面を被ることで人とは違う力を身に下す「依代」なのです。

前回は目に見えぬ古代の人たちと青銅器を通して会話するイメージを、人形というアバターに落とし込んでいた佐治さんですが、今回はより深いところ、古代の人たちの青銅器を作る心情そのものに踏み込んだ作品となっているように感じました。

ちなみに、ちょうど青銅器館では同時期に、京都市動物園とコラボした企画展(上写真)を開催中!動物をモチーフにした青銅器が多数紹介されています。こちらは偶然の一致とのことですが、より「動物」を古代の人々がどう見ていたのかを感じられるのではないでしょうか。ぜひ併せて観覧を。

平戸香菜さん

前回は月を思わせる鉢型の作品を制作された平戸さん。今回は青銅器の文様からインスピレーションを膨らませた作品《こぼれ落ちる祈り》を制作されました。

「青銅器を彩る文様も、元は古代の作り手が身近にあるものから発想し、それに何かしらの思いを込めて抽象的に表現したものだと思います。なので自分も身近なもの、今回は庭に咲く花を文様としてとらえて表現してみました」と平戸さんはいいます。

今回の作品は、器の表面から文様だけを引きはがして立体化したイメージ。文様の間には隙間があるので、それを抽出したらその隙間が籠のようになるのでは?と考えられたそうです。そのため、作品は花が折り重なった籠を思わせる姿になっています。

また、作品に光を当てることで「こぼれ落ちる」影も平戸さんのこだわりどころ。どんな文様にも隙間がある。文様に込められた思いは必ずしもすべてが叶ったり伝わったりするわけではなく、どこかしらでこぼれ落ちてしまう。それを光と影で表現したかったのだそうです。

ぜひ色々な角度から影の見え方にも注目したいところです。

梶浦聖子さん

「前回は古代青銅器に圧倒されてしまい、恐れ多くて目も合わせられなかい心境でした。"ひびきあう聲"という展覧会タイトルなのに正直"ひびきあえていなかった"。2回目でやっと"ひびきあえた"と思います」」という梶浦さん。

作品タイトルは《地上から私が消えても、青銅》。古代青銅器が約3000年の時を越えて現代に展示されているように、自分の作品も、自分がこの世から去った後に長い時を越えて人目に触れるかもしれない。自分が過去と対話して作品を作ったように、未来の誰かも作品を通して過去と対話しているかもしれない。そこで「今自分が生きているこの時代を、鋳造の技術や自分の考えを作品を通して伝えたい」という思いを作品に込められたそうです。

前回は畏怖の念から押し込められていた自分のインスピレーションが、今回は湧き上がってくる感覚があったそう。そこから生まれたのが、坩堝(るつぼ)の中から草花が飛び出すイメージ。人間や青銅器に表された動物を思わせるモチーフもあちこちに散りばめられ、とても賑やかな作品に仕上がっています。

坩堝の下にいるのは、梶浦さんが以前から惹かれていたという、よく仏像の土台として踏みつけられた姿で表される「邪鬼(じゃき)」。手にしている棒は金属を型に流し込む通り道で本来は取り除くものですが、今回は「剣を持っているみたい」と、敢えて残したそう。そして泉屋博古館にあった文字の刻まれた青銅剣に倣い、文字を刻んだといいます。

「未来の人が見るものなので、今起きていることを書くべきかと思って『人は戦争をしている』と入れました。そしたら"る"が少し潰れて『人は戦争をしてい"ろ"』に見えてしまって」

偶然の産物だそうですが、何かに人間の本質を見透かされたようで、ちょっとドキッとしてしまうポイントです。

制作時の感覚や思考、梶浦さん自身の「今」、そして「現代」がリアルタイムに反映した作品となっています。梶浦さんらしさが存分に発揮されたまさに"ザ・梶浦ワールド"。自分を全開にして古代の青銅器と向き合われたのだな、という印象を受けました。前回と今回、続けて参加されたからこその変化を大いに感じられました。

前回は初開催ということもあり、企画者である泉屋博古館側も作家さんもお互いにほぼ手探り状態だったとのこと。対して今回は前回より視界が開けたような、お互いのことを少し知って一歩踏み込んだような、そんな感覚を受けました。

特に2回目の方は、前回に比べてより青銅器への向かい方が洗練された印象。自分が興味のある部分、感じとった印象がよりはっきり見えていて、自分の表現として昇華されたように思います。

初参加の方と続けての参加の方、両方の作品が並ぶことで、アプローチの変化や幅広さがより感じられたように思います。

約3000年前の古代青銅器の作った意図は、作り手と直接相対せない分、残されたモノから想像するしかありません。でもその想像こそが「対話」であり、現代の作家たちは作品という同じ「聲」、表現方法を使って「対話」している。そう思うと、青銅器も現代美術もぐっと親しみが持てるのではないでしょうか。この素敵な企画が、今後も長く続いていてほしいと願うばかりです。

■ 泉屋ビエンナーレ2023 Re-sonation ひびきあう聲(~10/15)