【レポ】開館60周年記念「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」(京都国立近代美術館)

京都は清水焼をはじめとする京焼の文化があり、古くから続く焼物の町でもあります。その中で戦後、京都の若い陶芸家たちの中には大きな社会変化の中で新しい陶芸の在り方を提唱するムーブメントが起こっていました。その代表的存在を担ったのが、前衛陶芸家集団「走泥社」です。

現代の陶芸作品では用途を持たない立体造形「オブジェ」作品は当たり前のように見られますが、その先駆者となったのがこの走泥社の作家たちでした。彼らはそれまでの「器を作る」陶芸から、もっと自由に「かたちを作る」陶芸を唱え、近代日本の陶芸史に大きな功績を残しました。陶芸において抽象的な立体造形作品、オブジェというジャンルを確立・定着させた走泥社は、今の陶芸の在り方を形作った存在ともいえます。

その走泥社を特集する展覧会が、かかわりの深い京都国立近代美術館で開催されています。

今回はその展示の内容や様子をご紹介します。

個性豊かな「かたち」で触れる、走泥社の軌跡と「前衛」の時代のムーブメント。

日本の陶芸界において前衛芸術を推し進めた走泥社は、1948年に結成され1998年に解散するまで、50年にわたり活動を続けました。展覧会では特に日本の陶芸史において重要だったと考えられる前半期、1960年代半ばまでの約25年間に注目して紹介されます。

前半期の終わり、1960年代半ば前後はちょうど京都国立近代美術館が開館した時期。京近美の開館60周年記念シリーズとして開催されることもあり、その時期の京近美と走泥社との関係性にもスポットを当てた内容になっています。

走泥社の誕生とピカソ/イサム・ノグチ/そしてその他の前衛陶芸

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

展覧会は、基本的に時系列順。走泥社創立の時期から時代を追って作品を紹介していくので、前衛陶芸の作品の誕生と変遷を知ることができる構成になっています。

冒頭では、走泥社の設立前夜ともいえるところから紹介。まずはその誕生に大きく影響したといわれているピカソやイサム・ノグチの作品が展示されています。

走泥社の創立メンバーで中心的存在だった八木一夫は、イサム・ノグチの展覧会で作品を見て大いに刺激を受けたそう。会場には彼がずっと保管していたその展覧会のポスターもあり、本当に大切な出来事だったことが伝わります。

ピカソやイサム・ノグチの陶芸作品は「器としての使いやすさ」を重視していない点が特徴。晩年になって陶芸を始めたピカソの作品は、大きな皿の上に大胆に絵を描いたり、器を「立体的なキャンバス」として使っています。イサム・ノグチの作品も、器としての使いやすさではなく造形の面白さを求めたものでした。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

これまで見て来た日本の陶芸とは違うスタンスの作品は、若い京都の陶芸家たちにとって非常にインパクトがあったのでしょう。近くに展示されている初期の走泥社メンバーの作品を見比べると、その形や絵付けに、ピカソやイサム・ノグチを意識したらしい表現も見られます。どのような流れで走泥社の前衛陶芸が生まれてきたのか、作品自体を見比べながら実感できます。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

また、戦後の陶芸界では走泥社以外にも、前衛陶芸を掲げたグループが活動していました。続いてのコーナーではその代表格として「四耕会」の作家の作品も一緒に展示されています。こちらはいけばな業界とタッグを組み、ユニークな形の花生けを作り出します。一見するとどこに花を入れるのか想像がつかないようなものばかりです。

ただ、四耕会の作品は「何かを入れる器」としての陶芸を引き続き基本としていたのに対し、走泥社では「陶芸は何かを入れるものでなくてもいいのではないか?」という考えが生まれます。

「オブジェ焼」を生んだ走泥社の作家たち

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

陶芸は土で形をつくるもの。だから、必ずしも何かに使うこと、用途を持つことを前提にしなくても、純粋に「かたちをつくる」ことも陶芸ではないか?

その過程で生まれたのが、"壷の口を塞ぐ"、"注ぎ口を切る"といった、器としての用途を敢えて排除した「オブジェ焼」でした。

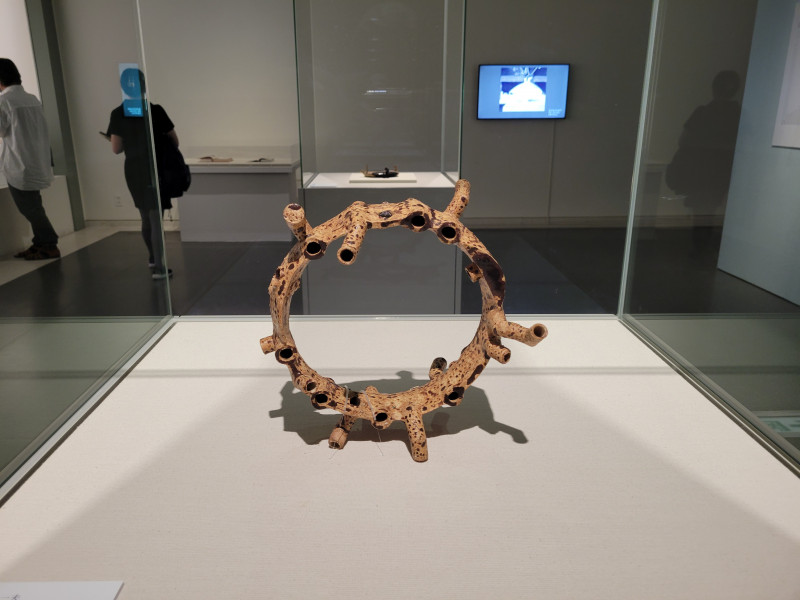

八木一夫《ザムザ氏の散歩》1954年 京都国立近代美術館蔵

八木一夫《ザムザ氏の散歩》1954年 京都国立近代美術館蔵

その記念碑的作品とされるのが、八木一夫の《ザムザ氏の散歩》。筒状のパーツをリングのように組合せ、何かの生き物の様な不思議な形を作り出しています。何かの容れ物ではなく、純粋に造形を目的とした陶芸作品です。「ザムザ」とは、カフカの小説『変身』に登場する、ある日突然巨大な毒虫になってしまった主人公の名。八木一夫の中での"虫になったザムザ"のイメージはこんな感じだったのでしょうか。散歩は筒状の「足」で?それとも転がって?想像が膨らみます。

従来の器としての焼物ではなく、彫刻作品でもない「オブジェ焼」は、美術界に大いに衝撃を与えるものでした。土を心の思うままに形作る陶芸だからできる立体造形の在り方を世に示したのです。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

続いての展示室からは、「オブジェ」を生み出し、走泥社の活動が本格化したころにスポットがあたります。ここでは、走泥社の中心を担った創立メンバー、八木一夫や鈴木治、山田光、叶哲夫、松井美介の5名の作品を中心に、走泥社のエッセンスが伝わる代表作を紹介しています。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

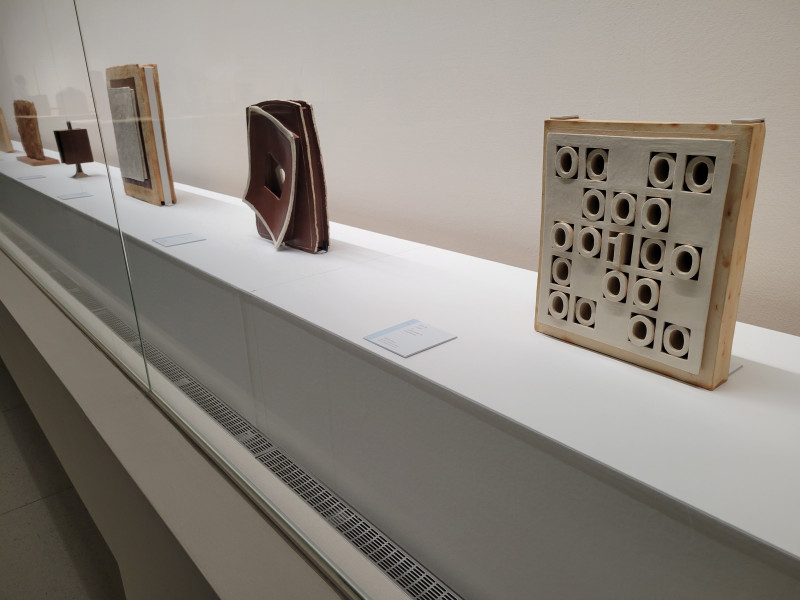

走泥社創立メンバーのひとり、鈴木治の作品。

(左)《土偶》1963年 京都国立近代美術館蔵/(右)《数の土面》1963年 福島県立美術館蔵

創立メンバーらの当時の写真が壁面にずらりと並ぶ展示室も見どころ。それまでの常識に異を唱え、新しいことをはじめようと活き活きとしている当時の熱気が空間全体から伝わってきます。

実はけっこう出入り自由!?走泥社の自由で個性豊かな造形ワールド

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

走泥社は長く続いた作家グループでしたが、定期的に展覧会をやること以外は特に活動に縛りはなく、個人が思い思いに作品を作り加入も脱退も比較的自由という、組織としてはかなり緩やかな集まりだったとか。陶芸家だけでなく、彫刻家やモダンアートの作家、中にはガラス作家やマネキン作家が参加していたこともあったそうです。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

これまで行われてきた走泥社の回顧展は、ずっと活動のメインを担っていて取り上げやすいこともあってか、創立メンバー(特に八木、鈴木、山田の3名)の作品が中心になりがちで、それ以外の作家を取り上げる機会があまり多くはなかったといいます。しかし今回の走泥社展は、創立メンバーだけにこだわらず、一時参加だった人も含め、色々な作家の作品が紹介されています。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

展覧会の企画を担当した京都国立近代美術館の主任研究員・大長智広さんによると、中心を担った作家がいたことは確かだが、彼らだけで「走泥社」ができていたわけではない。他の作家も含めて初めてその全貌が見えてくる。そんなコンセプトから、今回はできるだけ多くの作家を取り上げる形にしたのだそう。

今回作品が出品されている走泥社参加作家は総勢31名!中には現在も現役で創作活動を続けられている作家さんの作品も含まれています。次々に登場するさまざまな作家の作品はどれも個性豊か。一つひとつの作品が作り手の心を主張しているようです。

走泥社同人作家のひとり・森里忠男の作品。

走泥社同人作家のひとり・森里忠男の作品。

まるで生き物の様な「顔」のついたデザインが印象的。

森里は《作品B》(写真中)について自分の心理描写を伴う文章を制作意図としてあげており、彼の自分の心と向き合った「かたち」といえます。

また、走泥社は次第にオブジェだけでなく、元々脱却しようとした器もの(クラフト)の分野にも再度向き合った作品が作られる動きもあったそうです。

走泥社は「やきもの」というジャンルにおける造形の在り方を様々な分野の視点も取り入れて検証する、とてもバラエティ豊かで多様なグループだった。そんな走泥社の実際の姿、そして新しい作品を生み出そうとする当時の作家たちの息吹が伝わってきます。

展示の随所には当時の走泥社展の様子などを撮影した写真等の資料も紹介されています。

展示の随所には当時の走泥社展の様子などを撮影した写真等の資料も紹介されています。

その多くは走泥社の中心を担った八木一夫が自ら撮影したもの。

カメラも好きだったという八木は、走泥社の活動から日常風景まで数多くの写真を残しました。

京都国立近代美術館にもコレクションとして保管されています。

「現代国際陶芸展」の衝撃、改めて問われる"前衛"

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

走泥社の活動が後半に差し掛かる1964年、走泥社をはじめ前衛陶芸の作家たちに衝撃がはしる展覧会が行われました。

それは、開館間もない京都国立近代美術館で開催された「現代国際陶芸展」。まだ海外の美術作品、かつ当時最新の"現代美術"が日本で展示される機会は多くはなかった当時、初の本格的な国際陶芸展として行われたこの展覧会は、最先端の海外の陶芸作家たちの作品を一挙に展示した画期的なものでした。

1964年の「現代国際陶芸展」の出品作品のコーナー。

当時のポスターもあり、展示を観に行った作家たちの感覚も追体験できそうです。

海外の作品は、土を引きちぎって焼いただけだったり、素材も表現も、日本の前衛陶芸よりもっと前衛的で自由なものでした。それでも「土でつくったかたちを焼成した作品」なので陶芸、焼物として成立している。世界の陶芸界の最先端と日本の前衛陶芸の距離を、当時の作家たちは思い知らされたのです。

「現代国際陶芸展」を特集した当時の雑誌や書籍。

「現代国際陶芸展」を特集した当時の雑誌や書籍。

一番手前の雑誌(藝術新潮)に掲載された『日本陶芸の敗北-現代国際陶芸展を見て-』(彫刻家・柳原義達のエッセイ)は、

展覧会図録でも読むことができます。

当時の日本の陶芸界には日本は世界一の陶芸国という自負があり、前衛陶芸にもその意識があったようで、その前衛はあくまで「日本の陶芸の在り方」に対するものとなっていました。井の中の蛙のように意識が閉鎖的になっている部分があったのです。

会場には当時「現代国際陶芸展」を見た作家の寄稿文を掲載した雑誌も紹介されていますが、中には『日本陶芸の敗北』など、かなり辛辣なものも。当時の作家たちのショックの大きさが伝わってきます。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

このコーナーでは現代国際陶芸展で出品された海外作家、ルーチョ・フォンタナやニーノ・カルーソ、ハンス・コパーなどの作品と、同時期の走泥社の作家たちの作品が、一緒に展示されています。実際に出品された海外作家の作品と見比べると、走泥社の作家たちが海外のどの作品にどのように影響を受けたのか、意識したのかも感じとれそうです。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

その後の展示室では、「現代国際陶芸展」以降、1973年頃までの10年間の活動や展開が感じられる作品が紹介されています。

自らの立ち位置を振り返り、日本だけでなく世界の陶芸を意識することを迫られた作家たち。彼らが世界の陶芸との邂逅を経て生み出した陶芸は、問題意識やテーマを具体的にかたちで表現していたり、抽象的だったり具象的だったり、ますますユニークで個性的になっていったように感じます。中には最早インスタレーションのような表現になっているものも。

緑川宏樹《くすぶる》1975年 いわき市立美術館蔵

緑川宏樹《くすぶる》1975年 いわき市立美術館蔵

火鉢や焼網コンロは勿論、紙飛行機も全てやきもの!

複数の作品を組み合わせて空間に並べて成立するインスタレーション形式の作品です。

やきもの=一点ものとは限らなくなったことも、やきものの表現の広がりを感じさせます。

世界から刺激を受けた結果、「やきもの」だからできること、造形表現の幅がさらに広がっていったことが伺えました。むしろ「前衛」とわざわざ唱えなくても、自然と新しいものを自由に生み出せるようになっていった、ということなのかもしれません。

戦後、社会構造や常識が大きく変化する中に置かれた若者たちがそれまでの当たり前を問い直し、新しいものを生み出そうとしたエネルギー。走泥社をはじめとする前衛陶芸も、その流れの中で生み出されたものでした。

前回の京近美で開催された「Re:スタートライン 1963-1970/2023」展もしかり、戦後から1960年代にかけての時期はそのようなムーブメントが芸術界全体に満ちていたことを、作品を通じて知ることができました。

また、京都国立近代美術館がそのムーブメントの中できっかけや交流の機会を作り出す場所であったこと、その地で時を越えて集った作品たちを見ることはまた感慨深いものがあります。

「走泥社再考」展 展示風景

「走泥社再考」展 展示風景

手前から4点は林秀行の作品。彼は国際現代陶芸展の後1965年に同人となり1998年に解散するまで参加、

現在も現代陶芸の第一線で活躍されています。

実は1965年頃は走泥社に加わる人が多く、メンバーの数が一番多かった時期だったそう。

また、革新や前衛を求めた走泥社には、伝統的な焼物の街である五条坂や茶わん坂で代々陶芸をする家で育った人たちが多く参加していたことも印象的でした。昔から続いてきた土壌の中から新しい芽が育ち、日本全国へと大きく広がっていったのです。そんな当時のリアルを形にした作品たちは、作家それぞれの当時の想いを込めた、一種のタイムカプセルになっているようにも感じました。

「走泥社再考」展 展示風景

手前は林康夫《ホットケーキ》(1971年/和歌山県立近代美術館蔵)。

ナイフでホットケーキを切り分ける瞬間を形に留めたような作品。こんなちょっと親しみやすいものもあります。

こちらも現役で活躍されている作家さんの作品です。

正直難しい...という印象の方も多いかもしれませんが、もちろん詳しいことがわからなくても大丈夫。単に造形の面白さそのものを追求したものだったり、作り手の心象風景のようなものだったり様々ですが、会場にはユニークで個性豊かな「かたち」が溢れています。そのたくさんの「かたち」から自分の心に響く物を見つけたり、似たかたちの作品を探しながら楽しむのもおすすめです。

作家たちが前衛を掲げ追い求めた「かたち」を追求する陶芸の世界に、じっくりと向き合ってみてはいかがでしょうか。

開催は9/24まで。その後全国巡回が予定されています。

コレクション・ギャラリー 展示風景(手前の陶芸作品はミロの作品)

コレクション・ギャラリー 展示風景(手前の陶芸作品はミロの作品)

なお、京都国立近代美術館では4階のコレクション・ギャラリーでも関連展示が開催されています。

来日時に八木一夫が随行したスペインの画家ジョアン・ミロの作品や、八木も参加した汎リアル派の絵画は絵付や造形への関連性を感じられます。

他にも、染織など他分野における「前衛」の芸術活動に参加した作家の作品が並んでいます。

戦後~1960・70年代にかけ、さまざま分野の若手作家たちに吹き荒れた「前衛」のムーブメントを色々なアプローチで味わえます。こちらも併せて是非。

■ 開館60周年記念 走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代(京都国立近代美術館・2023/7/19~9/24)