【レポ】THE 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦(美術館「えき」KYOTO)

「新版画」とは、大正期から昭和30年頃にかけて制作された木版画のこと。江戸時代の浮世絵木版画(錦絵)の伝統的な制作方式(絵師・彫師・摺師の分業体制)や技術を受け継ぎながら、同時代の作家を起用した芸術性の高い新しい木版画を目指して生まれたジャンルです。

「新版画」とは、大正期から昭和30年頃にかけて制作された木版画のこと。江戸時代の浮世絵木版画(錦絵)の伝統的な制作方式(絵師・彫師・摺師の分業体制)や技術を受け継ぎながら、同時代の作家を起用した芸術性の高い新しい木版画を目指して生まれたジャンルです。

実は近年「新版画」はアート好きの間でちょっとしたブームとなり、再評価されるようになっています。川瀬巴水や伊東深水など、代表的な作家の名前はどこかで見た・聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

そんな新版画を提唱・牽引した人物が、渡邊版画店(現・渡邊木版美術画舖)の創設者、渡邊庄三郎でした。その活動と新版画の世界を紹介する展覧会「THE 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦」が、美術館「えき」KYOTOで開催されています。

※この記事は2023年6月の取材内容に基づきます。

仕掛人・渡邊庄三郎の視点でたどる、「新版画」の温故知新

展覧会は、渡邊庄三郎の視点で新版画を支えた代表的な作家の紹介を交えながら、新版画の誕生と発展、制作技術や過程など、「新版画」そのものを知ることができる構成。

各所には庄三郎(と案内役の「バレンくん」)のコメント形式で、作家についての裏話、各作品の制作時のエピソードや、使われた技法や表現の工夫を紹介しており、各作品をより深く楽しめる内容になっています。

また、今回の展示品の大半は〝渡邊版"とも呼ばれる初摺。木版画は何度も摺るうちに版が擦り減ったり色数や仕様が変更されることもあるため、初摺が最も制作当初の意図やクオリティを知ることができるそう。また、初摺の新版画は関東大震災や第二次世界大戦で失われてしまったものも多いため、その点においても大変貴重です。

展示初日には、庄三郎の孫にあたる渡邊章一郎さん(渡邊木版美術画舗三代目店主)が来場。作品を前に解説をしてくださいました。

渡邊庄三郎と浮世絵啓蒙活動

元々、庄三郎は浮世絵商・小林文七の商店に勤め、横浜支店で浮世絵の海外輸出に携わっていました。当時、日本の浮世絵木版画は欧米を中心に大人気。しかし日本国内では浮世絵は海外からの写真や新しい印刷技術の流入、時事・流行を知らせるメディアとしての立場を新聞に奪われ、質の悪いものも横行しており衰退の一途をたどっていました。庄三郎はその状況を憂い、良質で新しい浮世絵木版画を制作しようと志します。

庄三郎は24歳で独立し、渡邊版画店を設立します。当初は江戸時代の浮世絵の復刻や同時代の作家と制作した日本の名所図など、海外受けの良い作品を手掛けていました。しかし第一次世界大戦の影響で海外輸出がストップ。すると、日本国内で浮世絵が見直される気風が高まりました。これを機に庄三郎は、国内向けに浮世絵の美術的価値を広めようと啓蒙活動に取り組みます。

『木版浮世繪大家畫集』大正4年(1915) 浮世繪研究会刊

『木版浮世繪大家畫集』大正4年(1915) 浮世繪研究会刊

その一環として出版したのがこの豪華な図版本『木版浮世繪大家畫集』。余りに凝りすぎてとても利益が出るものではなかったそうで、庄三郎の熱意が伺えます。同時に彼は、芸術性の高い新しい浮世絵木版画を作っていきたいと考えており、そのために浮世絵の技術や画材知識を熱心に学んでいました。その流れで生まれたのが「新版画」でした。

西洋人画家の出会いが生んだ「新版画」

「新版画」誕生のきっかけとなったのが、オーストリアの画家、フリッツ・カぺラリ。第一次世界大戦の影響で帰国できず日本に滞在し続けていたカペラリは、絵の資料として浮世絵を求め庄三郎の誘いを受けて彼の店を訪れました。庄三郎は新たな浮世絵木版画の絵を描いてくれる画家を探しており、カペラリに作品の版画化を持ちかけたところ、カペラリは快諾します。この時制作された作品が最初の「新版画」となりました。

フリッツ・カペラリ《鏡の前の女》大正4年(1915)

フリッツ・カペラリ《鏡の前の女》大正4年(1915)渡邊木版画美術画舗蔵

こちらの《鏡の前の女》は、あえてシンプルな画面にすることで、人物そのものを引き立たせています。背景に筋の様な模様が見えますが、これはわざとバレンの摺跡(バレン筋)を残して摺り上げる技法「ざら摺り」。江戸時代の浮世絵では摺跡が残ることは下手な証とされていたため、摺師たちは当初非常に渋ったそう。その際庄三郎は職人からバレンを奪い取り、自ら手本を見せて説得したといいます。

フリッツ・カペラリ《枯野より富士山》大正5年(1916)

フリッツ・カペラリ《枯野より富士山》大正5年(1916)渡邊木版画美術画舗蔵

《枯野より富士山》では、このざら摺りを空や枯野に用いることで、平面的に摺られた富士山を引き立たせています。手摺りならではの風合いを出すざら摺りは新しい表現として評判がよく、以降「新版画」を代表する表現技法としてよく使われるようになります。

カペラリに続いて新版画に参加した西洋人画家が、チャールズ・W・バートレット。彼は世界を巡り制作旅行をしている途中日本へ立ち寄り、庄三郎に「自分の絵を木版画にしたい」と依頼しました。(なお渡邊さんいわく、バートレットは通常より高額の注文料をポンと支払ったので職人たちも非常に張り切って制作し、技術発展につながったのだとか...)

バートレットの代表作《ベナレス水辺》は試し摺りと完成品が一緒に展示されており、違いを見比べることができます。右側の試し摺りでは空に雲を描いたりざら摺りの風合いを出したり新版画らしい表現が見られますが、左側の完成品は空が江戸期の浮世絵風の天ぼかし(上から下へのグラデーション)に。これは、バートレットが憧れていた歌川広重の名所図に近い表現を求めたためだそうです。

バートレットは日本を離れた後ハワイに永住しますが、その後も庄三郎のもとで新版画を制作しました。《ホノルル浪乗り》をはじめとするサーフィンをモチーフにした作品は、海の波の表現が絶妙で、細やかなグラデーションはまるで水彩画の様な風合い。版画でここまでできるのか!技術力に驚かされます。

庄三郎は「新版画」が軌道に乗った後にも、西洋人画家にも引き続き参加の声掛けをしていました。イギリス人の女性画家、エリザベス・キースもその一人。庄三郎との出会いをきっかけに木版画に強く関心を持った彼女は、わざわざ職人に指南を受けるほど熱心に創作に取り組みました。写真右手前の《蘇州の街 江蘇省》はざらざら感の出る技法「ごま摺り」で全体に黒を乗せることで一種のテクスチャの様な効果をつけ、雑踏の薄暗い雰囲気をうまく表現しています。

庄三郎と「新版画」を育てた新時代の画家たち

カペラリやバートレットの新版画のヒットを受け、日本人画家もその活動に加わっていくようになります。

最初に新版画を手掛けた日本人画家は、橋口五葉。橋口五葉は庄三郎の浮世絵研究仲間で、喜多川歌麿を尊敬し美人画を多数描いていました。初作の《浴場の女》(上の写真右)の初摺は5点しか現存していないそうですが、実際に摺られた数は試作を繰り返したため50点近くに上ったそう。こちらも背景をざら摺りにすることで女性の肌の白さや質感を引き立てています。

また、庄三郎は実際に展覧会などで作品を見て新版画向きの作家を探し、自ら声をかけることが多かったそうです。いわばスカウト形式。昔ながらの浮世絵の在り方に囚われず、新しいことに挑戦する意欲を持ち、木版画で映える個性がある画家。それが庄三郎の求めていた新版画の画家でした。

新版画を代表する美人画の名手・伊東深水は展覧会で作品を見た庄三郎が惚れ込み、師匠の鏑木清方に許しを得てから深水と版画制作を始めたそうです。当時、深水はまだ18歳でした。

その後も鏑木清方門下の若手画家たちは数多く新版画に参加しました。彼らの切磋琢磨、そして新版画の発展に大きく寄与するものであり、庄三郎もそれを望んで積極的に若手を登用していたようです。

深水の《新美人十二姿 初夏の浴》(上の写真右端)は、線画に敢えて色をのせず、空摺り(エンボス)で表現した意欲作。完成まで時間がかかり、最初100枚摺って失敗しもう一度100枚摺り直ししたそうです。ざら摺りの質感、ぼかしの色合いだけで描かれた指先など、湯気の中に人がいる感じが絶妙に表現されています。

ちなみに渡邊さんは、「深水の絵に登場する女性たちは他の作品に比べて表情がずっと柔らかくて嬉しそうなんです。もしかしたら彼の人柄が影響したのかもしれませんね」と仰っていました。

会場には他にも深水の美人画が多く展示されているので、鑑賞の際はぜひ表情にもご注目を。

また、深水が手掛けた風景画《近江八景》も今回紹介されています。近江八景自体は江戸時代から浮世絵に描かれてきたモチーフですが、深水の近江八景は、空は空色、水は水色で描くという固定観念から脱そうと、あえて通常と異なる色を使うなどした実験的な作品になっています。作家の研究熱心さが伺えます。

その《近江八景》を見て風景画を志したのが、同じく鏑木清方の門下にいた川瀬巴水。実は元々美人画家志望だったそうですが、深水の風景画に感銘を受け、新版画参加にあたって庄三郎に「風景画をやります」と申し出たそう。ちょうど庄三郎も風景画に力を入れたいと考えており、お互いの希望が一致。以降、巴水と庄三郎は二人三脚で多くの風景画シリーズを世に送り出しました。

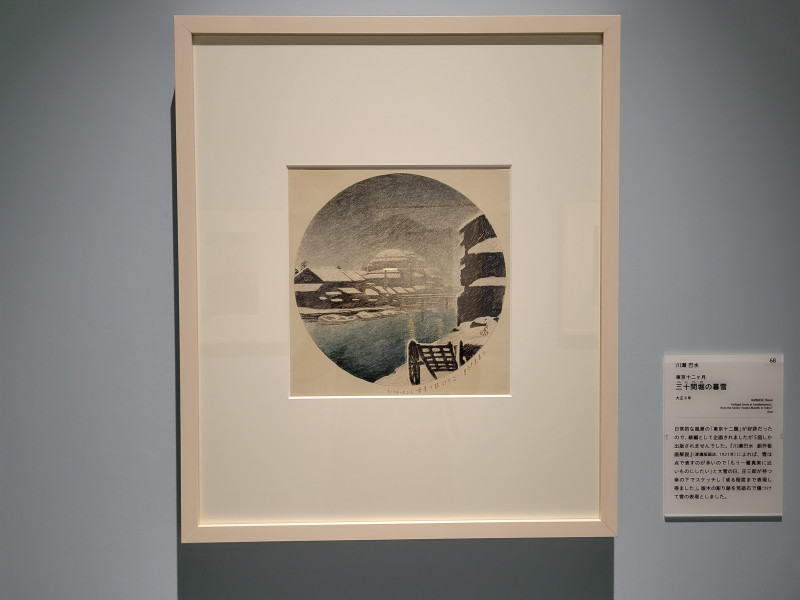

川瀬巴水《東京十二ヶ月 三十間堀の暮雪》大正9年(1920)

川瀬巴水《東京十二ヶ月 三十間堀の暮雪》大正9年(1920)

渡邊木版画美術画舗蔵

東京十二ヶ月シリーズ《三十間堀の暮雪》は発表時から人気だったという作品。画面を白く染める吹雪の描写が印象的ですが、これは版木を砥石で磨いてつけた傷で表現したそう。「ざら摺り」もしかりですが、それまでの版画のタブーを敢えて打ち破っていく革新性を感じる一枚です。

(ちなみに巴水がこの絵のスケッチをした際、庄三郎が雪の中、傘を差しかけて付き添っていたそうです)

また、旅好きだった巴水は、全国各地を旅して目にした風景を題材にした作品を多数制作しました。その中には巴水自身が登場している遊び心あるものも。

こちらの《上州法師温泉》では気持ちよさそうに湯につかっている姿が見られます。

嵐山や清水寺など、京都をモチーフにしたものもあります。上の写真左側は夜の清水寺を描いた作品。渡邊さんによると、大正時代には雨の情景(上の写真内で渡邊さんが手にしている絵)、戦後には雪景色で、似た構図で清水寺を描いていたそうです。舞台にたたずんでいる人物はこちらも巴水自身がモデルなんだとか。

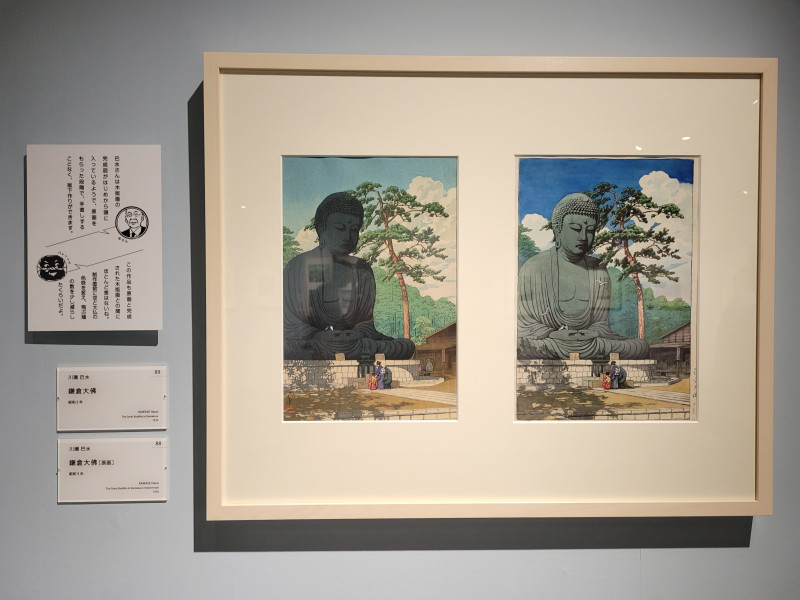

川瀬巴水《鎌倉大佛》昭和5年(1930)※左側が原画

川瀬巴水《鎌倉大佛》昭和5年(1930)※左側が原画

渡邊木版画美術画舗蔵

こちらは巴水の原画(下絵)と完成作の比較展示。巴水は最初から完成図を思い描いて原画を制作していたそうで、こちらも色味の調整や多少の要素変更程度しか違いがありません。そのため版下づくりも非常にスムーズだったそう。

川瀬巴水《箱根宮の下 冨士屋ホテル》昭和29年(1949)

川瀬巴水《箱根宮の下 冨士屋ホテル》昭和29年(1949)

渡邊木版画美術画舗蔵

巴水が手掛けた《箱根宮の下 冨士屋ホテル》。春夏秋冬の4点が並んでいますが、線画はほぼ同じ。一部に版を追加したり、下絵は同じでも彫りの際に旗などのアイテムを追加することで違いを出しています。一枚の下絵や同じ版を流用して色々なバージョンを作ることができるのは木版画ならではの表現です。

モダンガールにモダン役者絵

美人画のコーナーでひときわ目を引くのが小早川清の《ほろ酔い》。小早川も鏑木清方の元で学んだ画家で、「時代の風俗を描く」ことを制作テーマにしていた彼は美人画でも当時の流行を表現することにこだわりました。

《ほろ酔い》に描かれたモガ(モダンガール)はまさにその象徴。水玉模様(これもざら摺りで質感が表現されています)のワンピースに身を包み、タバコをくゆらせるショートヘアの女性はまさに当時最先端の姿です。しかし当時、官憲が裸婦像に厳しい態度をとっており、腕を大胆に見せるノースリーブ姿が咎められる可能性がありました。そのためあえて私家版(個人発表)の形で世に出したのだそうです。

美人画と並ぶ人物画の代表・役者絵も新版画で制作されていました。

名取春仙の《春仙似顔集》シリーズは、江戸時代の形式的な表現の役者絵とは一線を画し、役者と演じる役柄そのもの、舞台上で見せる表情を写実的に表現することを試みたもの。その最初に発表されたのが、この初代中村吉右衛門の馬盥(明智)光秀です。吉右衛門がそれまでにない型破りな演技をして咎められたところ「この光秀でなければ私は出来ない!」と涙ながらに訴え自分の演技を貫き通し、結果当たり役となったというエピソードを踏まえたものだそう。新しいものに取り組もうとする春仙の決意表明のような作品です。

対照的なのが上野(鳥居)忠雄。彼は春仙とは逆に、江戸時代の役者絵の表現に立ち返ろうとしました。代々歌舞伎の看板を手掛ける鳥居一門で学んだ彼は、歌舞伎が好きだった庄三郎の意向もあり、歌舞伎の隈取を絵で残すことを試みます。それが展示品の《隈取十八番》シリーズ。こちらも評判は上々で続編も出ましたが、戦争の影響で残念ながら完結せずに打ち止めになってしまったそうです。

世界を魅了した花鳥画

花や動物などを描いた花鳥画も、新版画で人気のジャンルでした。風景画と並び海外の人でもわかりやすく日常にも取り入れやすいモチーフのため、万人向けとして重宝されたようです。

その代表格が、小原祥邨。今回の展覧会でも花鳥画は彼の作品が最も多く展示されています。

小原祥邨《雪中南天に瑠璃鳥》《雪中南天に鶫》《雪中南天に鶫》(原画)昭和初期

小原祥邨《雪中南天に瑠璃鳥》《雪中南天に鶫》《雪中南天に鶫》(原画)昭和初期

渡邊木版画美術画舗蔵

《雪中南天に瑠璃鳥》は、下絵と試し摺り、完成作の3点が並んでいます。下絵の段階では鶫(つぐみ)だったのが、完成作では青い鳥、オオルリに変更されています。オオルリは夏鳥なので冬の景色との組み合わせはちょっと不思議。これは当時、女優の初代・水谷八重子が童話「青い鳥」を原作にした舞台で主人公のチルチルを演じて好評を博し、それにあやかったためだそうです。幸せの青い鳥+南天(難点)で「難を転じて福となす」と洒落を利かせています。

高橋弘明(松亭)《白猫》大正15年(1926)

高橋弘明(松亭)《白猫》大正15年(1926)渡邊木版美術画舗蔵

白猫の絵は庄三郎が版元を立ち上げて間もない頃の作品も手掛け、最初期から庄三郎に協力し続けた高橋弘明(松亭)の作。主としたのは風景画で今回の展覧会でもいくつか登場していますが、一方で花鳥画も人物画も描ける、ジャンルを選ばない人だったそうです。

背景を真っ黒に塗りつぶし、逆に猫の白い身体と赤い首輪が目立つ配色が印象的なこの作品。渡邊さんによれば、庄三郎はこの黒地に映える白と赤の配色に日の丸をイメージしており、「日本の新しい美術が世界に飛び出していく」ことへの強い思いを込めていたとのこと。他の画家にもこの三色を使った作品制作をしないかと声かけしていたといいます。

白猫の身体全体には空摺りが施され、ふわふわの毛並みが見事に表現されています。紙自体に凹凸をつけて立体感や質感を演出するのは木版画ならでは。このような「木版画だから生み出せるもの」を庄三郎は木版画を作る上で特に大切な「妙味」とし、新版画制作の上で大切にしていたそうです。

伝統的な浮世絵木版画の技を受け継ぎ、時代の最先端のアートを作ろうとした渡邊庄三郎。その志はまさに「温故知新」。昔ながらの技を活かしながら時代に合った題材と表現の可能性をとことん突き詰めた新版画はその結晶です。木版画ってこんなに色々なことができるんだ!と可能性を感じられる展示でした。

また、絵師が描き、版元と絵師が協力して色や仕様を決め、彫師や摺師といった職人が仕上げる、という浮世絵以来の分業制であることからは「多くの人が協力して一枚の絵を作り上げる面白さ」と「それぞれの技のプロフェッショナルの結集」が感じられます。

一人では出来ない、生まれない作品であることも、新版画の大きな魅力。個々の作家たちがそれぞれのやりたいこと、さまざまな新しい表現を積極的に試み、職人たちが応え、それを版元である庄三郎が支えるという良い関係が良い作品を生んでいたのでしょう。

今回記事内で紹介した作品は展示のほんの一部。会場内では壁一面により沢山の、様々な作家の作品を楽しむことができます。ぜひこの機会に、じっくりと「新版画」の世界を味わってみてはいかがでしょうか?

開催は7/30まで。