【レポ】四百年遠忌記念特別展 「大名茶人 織田有楽斎」(京都文化博物館)

資料と愛用品から見えてくる、人間・有楽斎の本当のすがた

織田有楽斎。織田信長の弟であり、茶道有楽流の祖として知られる大名茶人です。しかし彼は本能寺の変に巻き込まれながら一人生き残ったことで「逃げ有楽」などと呼ばれ、武将としてはネガティブなイメージが後世までついてしまった不運の人でもあります。そんな有楽斎は、2023年で没後400年。これを記念した特別展「大名茶人 織田有楽斎」展が京都文化博物館で開催されています。

この展覧会は、何かと不遇ないわれをすることが多い有楽斎を没後400年を機にその実像を再検証しようという呼びかけを、有楽斎ゆかりの寺・正伝永源院さんが中心となって行ったことがきっかけで実現したそう。

戦国時代を描いたドラマでも度々登場するものの、いまいち良いイメージで描かれることが少なかったり、名前は知られていてもちょっと印象の薄い織田有楽斎。実際はどんな人だったのでしょうか?

※この記事は2023年4月の取材に基づきます。観覧時期により展示内容が異なる場合がございます。

"臆病者"とは真実か?武将・織田長益としての有楽斎

展覧会の冒頭では、武将・織田長益としての有楽斎を歴史資料を通じて紹介しています。

長益は天文16年(1547)、織田信長の13歳年下の弟として生まれました。若い頃の記録はあまり多くは残っていないそうですが、『信長公記』には信長のもとで戦に参加した記録や、重要な儀礼や祭の際に騎馬で参加した話が記されているそうです。織田家の者として家中では重要な立場を担っていたことがわかります。

本能寺の変の際、信長の長男・信忠に仕えていた長益は二条御所にいましたがそちらも襲撃に遭います。信忠は自刃してしまいましたが、長益はなんとか脱出に成功し、生還しました。しかし、主君である兄と甥が亡くなったくせに逃げて生き延びるとは情けない―いつしかそんな悪評が立ち、「逃げの有楽」の名が後世に伝わってしまうことになります。

展示品のひとつ、16世紀末頃(江戸初期)に幕末から江戸初期にかけての噂話をまとめたとされる本『義残後覚』(写真下部奥)には逃げた長益への悪評が書かれており、当時既に長益を悪し様に言う者は存在していたようです。(ただしこの本の作者はそもそも織田に批判的な立場の者とされ、全体的に織田家に対しては悪口ばかりで事実ではない可能性もあるとか)

しかし、実際のところ長益はその後も有力者のもとで政治に関わり、歴史の中枢で活躍を続けています。第2章ではそんな本能寺の変の後の長益の動きにスポットが当てられます。

長益は本能寺の変の後、信長の次男・織田信雄に仕え、その後豊臣秀吉のもとで働くことになります。この頃に剃髪し、「有楽斎」と名乗るようになったようです。

第2章で登場する秀吉自身による書付(写真右の掛軸)には他の武将たちと並んで有楽斎の名が見られます。有楽斎が秀吉の側近の一人として重用されていたことを物語ります。

その後も、さまざまな武将や有名な茶人たちとの手紙が数多く展示されています。

細川忠興、藤堂高虎、伊達政宗、福島正則、そして徳川家康と登場する武将は錚々たる顔ぶれ。織田家の血を引く有力者であり、茶道に通じた有楽斎はとにかく多方面に顔が利き、武将たちにとってありがたい存在だったのは想像に難くありません。

本当に有楽斎が「一人逃げた卑怯者、臆病者」のように思われていたのなら、こんな扱いはされないでしょう。実際の織田有楽斎は、自らの立場を有効に使い、趣味でもある茶道を人や社会とつながる手段にも活かした有能な仲介者だった。そんな姿が資料から見えてきます。

各手紙には内容の解説も添えられており、有楽斎がどのようなやり取りをしていたか、幅広く交友関係を築けていた様子を知ることができます。例えば同じく大名で茶人の古田織部にあてた手紙には「昨日は会いに来てくれてありがとう、茶の贈り物までいただいて」と謝意を述べたものもあり、茶人同士の交流も盛んだったことを伺わせます。

千利休の子・道安からの手紙には「今度の茶会には少庵(義弟)と一緒に伺います」というお礼書きがあり、父の跡目を巡って微妙な関係に置かれがちな兄弟が一緒に参加できるよう有楽斎が心配りをしたことが垣間見えます。

中には、「色々お誘いをもらっているのですが、あなたのところにはこっそり、通りがかった風で伺いますね」とユーモアも感じるやり取りも。

有楽斎の生前の姿を伝える木像も展示されています。その姿は、どこか人の好さそうな雰囲気と同時に、武人としての風格や真直ぐな眼差しが印象的。武人として修羅場をくぐってきた力強さと温厚さ、恐らくどちらも兼ね備えた人だったのではないでしょうか。

愛用品から見る、数寄者・織田有楽斎の人物像

第三章では、茶人としての織田有楽斎の姿に遺愛の茶道具や資料を通じて迫ります。

まず登場するのは、茶人・有楽斎を語る上では外せない、茶室「如庵」。元和4年(1618)ごろ、江戸時代の初めに有楽斎が正伝院の敷地内に建てたもので、現物が残っている貴重な建物として国宝に指定されています。

現在、現物は愛知県犬山市に移設されていますが、正伝院の系譜を受け継ぐ正伝永源院にはかつて現物にかけられていた扁額が伝わっています。

他にも、立体的に如庵の構造がわかる紙模型(起絵図)等も見ることができます。建物構造でユニークなのが、狭い茶室の中にあえて斜めに設けられた壁。部屋の角を斜めの壁で隠すことで視界に奥行きを持たせ、空間を狭く感じさせない工夫だそう。

なお、展覧会の出口付近には、3Dで如庵の中の様子を見られる映像が用意されており、実際に近い感覚で如庵の空間を体験することができます。建物について詳しく知りたい方はこちらも要チェックです。

有楽斎が行った茶会の内容については、『有楽亭茶湯日記』『有楽亭茶会記』といった資料に記録が残されています。後世の補足も含まれるため全てが本当かは定かではないそうですが、有楽斎がどんな道具を使ってどんな茶会をしていたのかを伺うことができる、貴重な資料です。今回展示されているのは有楽斎の没後200年を記念して作られたもので、それから200年の節目となる今回、久々に展示の機会となったとのこと。

有楽斎が行った茶会の内容については、『有楽亭茶湯日記』『有楽亭茶会記』といった資料に記録が残されています。後世の補足も含まれるため全てが本当かは定かではないそうですが、有楽斎がどんな道具を使ってどんな茶会をしていたのかを伺うことができる、貴重な資料です。今回展示されているのは有楽斎の没後200年を記念して作られたもので、それから200年の節目となる今回、久々に展示の機会となったとのこと。

例えば、宗伍茄子茶入。茶会記にもたびたびその名前が登場していることから、有楽斎が特に気に入って頻繁に使っていたことが伺えます。

しかし、隣の手紙は受け継いだ子孫の借金が原因で別の人に渡ってしまった件が書かれています。何とも世知辛いですが、それでも道具そのものは由来を含めて現在に伝わっているところに、大切にされてきたことがわかります。

***

目玉展示の一つが、有楽斎が持っていた茶碗の中でも特に有名な3点。同じコーナーで並べて展示されています。

一つは、繊細な象嵌細工で装飾された、朝鮮王朝由来の筒型茶碗 銘《藤袴》。

元々朝鮮由来の雑器だったものが侘び茶の精神と結びついて貴ばれた、こちらの大井戸茶碗の名品《有楽井戸》。

元々朝鮮由来の雑器だったものが侘び茶の精神と結びついて貴ばれた、こちらの大井戸茶碗の名品《有楽井戸》。

そして青磁茶碗の銘《鎹(かすがい)》。同じ人の好みなら何かしら共通点がありそう!なのですが、この3点はそれぞれ全く個性が異なる作品であるところがポイント。有楽斎の好みの幅広さが感じられます。

そして青磁茶碗の銘《鎹(かすがい)》。同じ人の好みなら何かしら共通点がありそう!なのですが、この3点はそれぞれ全く個性が異なる作品であるところがポイント。有楽斎の好みの幅広さが感じられます。

青磁の色合いが美しい茶碗 銘《鎹(かすがい)》は、割れた部分が鎹で留められて補修されています。これは東京国立博物館所蔵の青磁瓶《馬蝗絆(ばこうはん)》と同じ修理方法。このことから、この茶碗はかつて《馬蝗絆》と一緒に中国に修理に出された足利氏の宝物、東山御物のひとつだったのではないかと言われているそうです。(実際、記録上中国に修理に出された作品は2点あるとわかっているとのこと)

本当のところは定かではないようですが、少なくとも有楽斎は「これは嘗ての東山御物」としてこの茶碗を手に入れ、大切にしていたと考えられます。

有楽斎はこの他にも元東山御物とされる茶道具を複数持っていました。嘗ての将軍家の宝物を所持するということは文化的にも政治的にもステータスシンボルであり、有楽斎がそれだけの力を持っていたという証です。

展示品の茶道具の中には、"歴史の証人"ともいえる一品も。唐物茶入 銘《玉垣》は、慶長17年に有楽斎が豊臣秀頼に献上し、豊臣家の所有となります。しかし3年後、大坂夏の陣で豊臣家は滅亡。《玉垣》は大坂城が焼け落ちる際、仕舞われていた蔵の崩壊に巻き込まれて割れてしまいます。その後焼け跡から欠片が掘り出され、職人の手で修復された後、徳川家に献上されたのでした。

展示品の茶道具の中には、"歴史の証人"ともいえる一品も。唐物茶入 銘《玉垣》は、慶長17年に有楽斎が豊臣秀頼に献上し、豊臣家の所有となります。しかし3年後、大坂夏の陣で豊臣家は滅亡。《玉垣》は大坂城が焼け落ちる際、仕舞われていた蔵の崩壊に巻き込まれて割れてしまいます。その後焼け跡から欠片が掘り出され、職人の手で修復された後、徳川家に献上されたのでした。

有楽斎自身も大坂の陣の際は豊臣と徳川の仲立ちとして奔走したたものの戦を止められず、かつての主家の滅びを見届けました。その姿にどこか重なります。

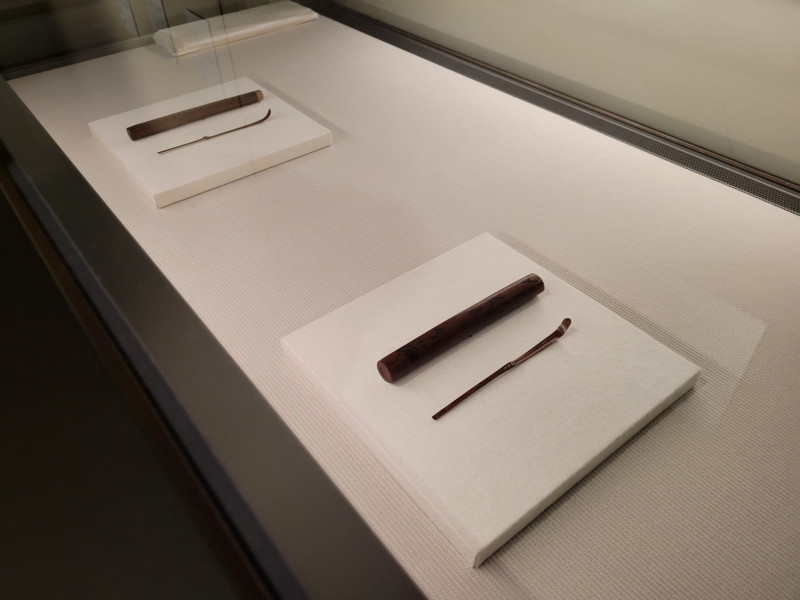

茶人が自ら削って作ることも多く、その人の個性が宿るともいえる茶杓。展覧会では、有楽斎の自作の他、交流を感じさせる千利休の茶杓、そして有楽斎が深く敬愛したという茶人・武野紹鷗の茶杓などが並びます。やはり尊敬する人の作った品を手元に置きたかったのでしょうか。

その他にも、茶釜や、堆朱の天目台や盆、花入といった茶道具の数々が並びます。センスや好みなど、有楽斎自身の美意識により深く触れることができます。

有楽斎隠棲の地・正伝院を彩った品々

第4章では、有楽斎が晩年までを過ごした寺院・正伝院をルーツとする正伝永源院に伝わってきた寺宝の数々を紹介。有楽斎の没後、彼の暮らした場所がどんな歴史を辿ったかを見つめます。

正伝院は元々建仁寺の敷地の北側にあったお寺でしたが、一時荒廃。その地を有楽斎が譲り受けて再興し、亡くなるまでここで茶道三昧の暮らしを送りました。その後正伝院は有楽斎の孫・三四郎長好に引き継がれますが、その没後は維持が困難になります。その際、有楽斎の息子たちの血筋が治める柳本藩・芝村藩が援助をし、以来織田家の庇護で守られてきました。そして明治時代、廃仏毀釈の際、たまたま住職がいなかったため廃寺を命じられた永源庵の敷地と建物に正伝院が移るかたちで引継ぎ、今に至ります(その際に元の正伝院にあった如庵などは売却され、他の地に移されました)。現在の「正伝永源院」の名前になったのは、永源庵を菩提寺としていた細川侯爵家が名前が喪われることを惜しみ、お寺の援助をする見返りとして寺名に「永源」を加えさせたためです。

展示品の中で目を引く作品のひとつが、止まり木に留まる鷹を一羽ずつ描いた作品《架鷹図》。武士は鷹狩りを好んだことから、鷹の絵は武家に大変人気のある画題でした。遠くを見ていたり、紐をいじっていたり、表情や動きが生き生きと描き分けられています。画技に長けたと言われる中国北宋時代の皇帝・徽宗の作とされ、有楽斎の生前から正伝院に寺宝として伝えられてきた由緒正しい一品です。

こちらは京狩野派を代表する絵師・狩野山楽の《蓮鷺図襖》。お寺の襖をそのまま外して持ち込んだそうで、実際の建物内での位置関係や見え方を展示室で再現しています。

こちらは京狩野派を代表する絵師・狩野山楽の《蓮鷺図襖》。お寺の襖をそのまま外して持ち込んだそうで、実際の建物内での位置関係や見え方を展示室で再現しています。

山楽は正伝院、ないし有楽斎の一族とは懇意にしていたようで、お寺の襖絵の大半は山楽が描いたものだったそう。

それもあってか、現在も正伝永源院には山楽の作品が多数伝わっています。写真の、有楽斎の没後1年程の頃に描かれたという肖像画(左)や鐘馗さんの絵(右)も山楽の作品です。

他にも、長谷川等伯、仁阿弥道八、雪村などそうそうたる面々の筆による絵や、唐物茶道具などが展示されています。

今も受け継がれる「有楽」のこころ

最後の第5章では、現在の正伝永源院、そしてお寺に伝わる有楽流茶道に焦点を当てています。有楽流茶道はまさに有楽斎の行っていた茶の姿を今に伝えるもの。茶道の流派は多々ありますが、有楽斎の茶の特徴は「おもてなしの精神」なのだとか。茶道において作法は大切な要素ですが、有楽斎はあくまで「お客様をもてなすことが茶の湯の本位」と考え、型にはまりすぎることを好まず、その時々の状況や相手の好みや性格に合わせて茶を点てるスタイルだったといいます。

最後の第5章では、現在の正伝永源院、そしてお寺に伝わる有楽流茶道に焦点を当てています。有楽流茶道はまさに有楽斎の行っていた茶の姿を今に伝えるもの。茶道の流派は多々ありますが、有楽斎の茶の特徴は「おもてなしの精神」なのだとか。茶道において作法は大切な要素ですが、有楽斎はあくまで「お客様をもてなすことが茶の湯の本位」と考え、型にはまりすぎることを好まず、その時々の状況や相手の好みや性格に合わせて茶を点てるスタイルだったといいます。

正伝永源院には、有楽流の茶の精神や作法を弟子たちから聞き取り纏めた書物(正傳集)や有楽茶道を受け継いだ織田貞置までの茶(如庵も)の建物などを記録した本なども伝えられています。今回展示されているこれらの資料を参考にし仏教の精神とも照らしながら有楽流を受け継いでいるそうです。

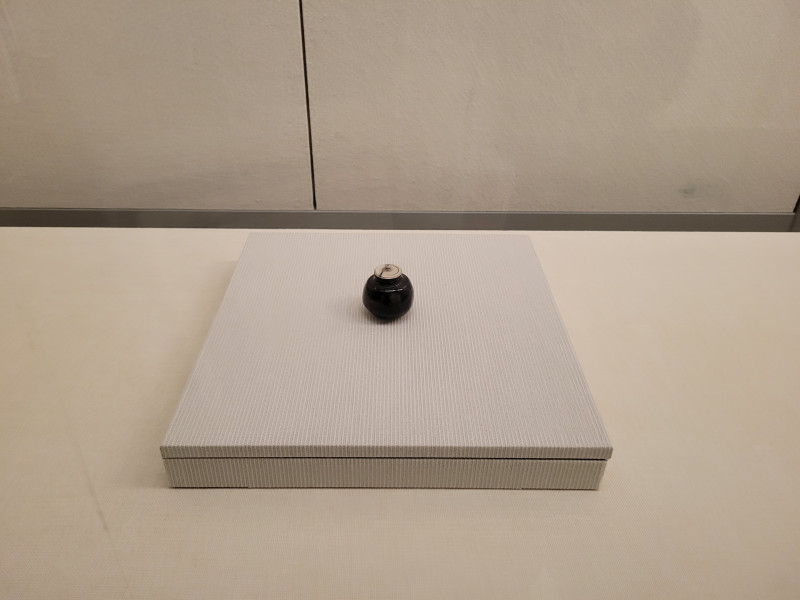

また、正伝永源院が所蔵し今も用いられている茶道具は、有楽斎手製とされる一品から、三島手の象嵌で柄を入れた茶碗、上写真の仁阿弥道八の作とされる正伝院専用の黒樂茶碗(今風に言えばロゴ入り茶碗)もありこちらもバラエティ豊か。このあたりも、有楽斎の好みの幅広さを受け継いでいるような印象を受けました。

中にはこんな可愛いタヌキのかたちの壺も。丸い身体と背に蓋を配置したその姿は、昔話の「文福茶釜」のタヌキを思わせます。

展覧会の開催にあたってごあいさつをされた、開催の発起人である正伝永源院のご住職・真神啓仁さんが「一時荒廃した寺を再興してくれた有楽斎に恩返しをしたい」と仰っていました。有楽斎にそのように思いを馳せて来た人がいたこと、それが彼の本当の姿を今に伝えるさまざまなものを現代まで残してきたのだと感じました。

過去に生きた人のイメージは、時に一方的な謂われや後世の価値観の影響で本来と違う印象にとられてしまうこともあります。しかし、本来の人となりというものは、その人が愛した品や残した品々はもちろんのこと、その人が暮らした場所、受け継がれてきた心の中に生き続けている。そんな思いを感じる展覧会でした。

展覧会の終わりに、現在、正伝永源院の庭園に設置されている武野紹鴎の供養塔について展示されていました。

この供養塔は当初、紹鴎の故郷・堺にありました。それを紹鴎を深く尊敬する有楽斎が懇願し、自分の暮らす正伝院の庭に移設したのだそう。明治に入り正伝院が永源庵の旧地に移転し、その後、大正時代に売りに出され人手に渡っていました。それが2021年、正伝永源院に寄贈される形で再び「有楽斎の寺の庭」に戻ってきたのです。

時代を超えて人々が有楽斎の思いと還る場所を守り受け継いできた、その象徴のように感じるエピソードでした。

正伝永源院は、ちょうど展覧会の時期に合わせて特別公開も行われ、この供養塔は勿論、有楽斎とその家族のお墓参りや庭園の景色を楽しむことができます。展覧会と併せて、足を運んでみてはいかがでしょうか?(正伝永源院の公開は5/27~6/25の予定です)